Avevo preso in mano lo scorso novembre con la dovuta reverenza Zero K, l’ultimo romanzo di Don DeLillo, ne avevo letto ammiratissimo l’incipit, Tutti vogliono possedere la fine del mondo – già folgorante di suo – e, cosciente del fatto che trattava di temi bioepocali, che su questo blog trovano spazio da un decennio, ovvero dall’intero tempo della sua vita, ho proceduto masticando il libro piano, con la dovuta cautela, senza divorarlo come si fa con un libro di genere (sempre se ti prende). Ho quindi annotato qua e là qualche frase, mi sono gustato stile e scrittura, com’è ovvio che sia visto che si tratta di DeLillo, e ho trovato di grande interesse almeno due o tre temi (quello del rapporto padre/figlio con il connesso nodo dell’identità e poi quello della corrispondenza tra i nomi e le maschere-persone – molto più del tema cruciale della morte e della sua eventuale non accettazione), ho ammirato la capacità straniante provocata nel lettore condotto lungo i corridoi di Convergence (questo santuario scientifico dell’immortalità sperduto nelle montagne del Kazakistan), ho man mano pensato che tutto questo meritava una lunga riflessione e magari un articolo per il blog nonché una bella discussione con gli amici.

Avevo preso in mano lo scorso novembre con la dovuta reverenza Zero K, l’ultimo romanzo di Don DeLillo, ne avevo letto ammiratissimo l’incipit, Tutti vogliono possedere la fine del mondo – già folgorante di suo – e, cosciente del fatto che trattava di temi bioepocali, che su questo blog trovano spazio da un decennio, ovvero dall’intero tempo della sua vita, ho proceduto masticando il libro piano, con la dovuta cautela, senza divorarlo come si fa con un libro di genere (sempre se ti prende). Ho quindi annotato qua e là qualche frase, mi sono gustato stile e scrittura, com’è ovvio che sia visto che si tratta di DeLillo, e ho trovato di grande interesse almeno due o tre temi (quello del rapporto padre/figlio con il connesso nodo dell’identità e poi quello della corrispondenza tra i nomi e le maschere-persone – molto più del tema cruciale della morte e della sua eventuale non accettazione), ho ammirato la capacità straniante provocata nel lettore condotto lungo i corridoi di Convergence (questo santuario scientifico dell’immortalità sperduto nelle montagne del Kazakistan), ho man mano pensato che tutto questo meritava una lunga riflessione e magari un articolo per il blog nonché una bella discussione con gli amici.

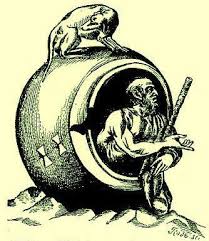

Dopo di che, terminata la lettura, ho preso il libro e l’ho appoggiato sul tavolino che sta tra il divano e la poltrona di lettura, e lì è rimasto, immobile, come in uno stato di sospensione e di congelamento, in mezzo ad altri libri, ma sempre bene in vista, sospeso pure nell’azoto liquido della mia mente.

Finché non è comparso, come un’epifania, subito dopo aver letto le considerazioni un po’ tranchant (che pure non condivido appieno) di un amico attento e colto lettore, e mente lucida – il giudizio che da un po’ sporgeva: ebbene Zero K è un romanzo incolore, inodore, insapore, senz’anima, non ti tira dentro col corpo e con i sensi nemmeno per un momento (solo di tanto in tanto con la mente, che rimane per lo più straniata, come di fronte ai quadri astratti del padre del protagonista). Almeno, a questo sono giunto per il momento. Poi magari lo rileggerò e mi ricrederò. Non che non sia “potente” (è quel che ho scritto in calce, subito dopo averlo terminato): ma forse non basta ad un romanzo sviscerare temi bioepocali (e fantascientifici) quali il desiderio di prolungare la vita al di là di ogni ragionevolezza, o di sostituire la vecchia teologia con la scienza, o di alludere ad un mondo distopico dove una cosca di super-ricchi vampirizza ogni cosa e ammira, dall’alto di una montagna di cadaveri, il proprio potere di vita (per sé) e di morte per gli altri – Elias Canetti era stato in questo infinitamente più potente in quel libro inqualificabile ed incatalogabile che è Massa e potere. Un grande romanzo deve essere visionario, e questo di DeLillo non lo è.

Direi quindi che posso riporlo nello scaffale, accanto agli altri DeLillo. E sciogliere quel grumo di criogenesi mentale nel quale era rimasto sospeso per un lungo mese.

Vai al contenuto

Per congelare congela, non c’è che dire. Il tutto esprime un’impotenza priva di disperazione. l’unico 14enne, l’unico ragazzino del libro mi sembra, viene ucciso nel riquadro muto di uno schermo sprofondato nel sottosuolo. Dopodiché è vero che la scrittura non fa scoppiettare idee qua e là; trovo che anche il montaggio dei capitoli non offra grandi spunti se pure è evidente che sulla struttura delillo un po’ puntava.