PARTE PRIMA – Bellezza evolutiva

«Vi è qualcosa di grandioso in questa concezione della vita, con le sue molte capacità, che inizialmente fu data a poche forme o ad una sola e che, mentre il pianeta seguita a girare secondo la legge immutabile della gravità, si è evoluta e si evolve, partendo da inizi così semplici, fino a creare infinite forme estremamente belle e meravigliose» – così Darwin chiudeva la sua opera L’origine delle specie, comparsa nel 1859.

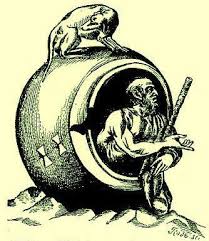

Il concetto di meraviglia (e di bellezza) è qui presente innanzitutto in una forma che potremmo definire esteriore: un alieno che arrivasse sulla terra (secondo l’esperimento mentale del biologo contemporaneo Kupiec) vedrebbe nello spaziotempo il manifestarsi delle linee vitali attraverso una enorme variabilità e sperimentazione di sempre nuove forme, forme mai fissabili in categorie, ma perennemente cangianti. Un’apparenza di stabilità contro un continuo lavorìo metamorfico su tempi lunghissimi, misurabili in centinaia di milioni di anni. Un processo che procede però senza un apparente ordine, con ritmi quantomai contingenti e imprevedibili: basti pensare a quel che i paleontologi definiscono “il noioso miliardo” (da 1,8 a o,8 miliardi di anni fa), in contrapposizione all'”esplosione del Cambriano”, quasi un’epoca psichedelica e lisergico-evolutiva.

Continua a leggere “Animalia IV – La natura come Wunderkammer. Con una nota finale sul concetto di forma”