Oltre a vermi piatti raccapriccianti, cubomeduse con 8 occhi, delfini orgiastici o neotenici axolotl in grado di suggerirci i segreti della rigenerazione degli arti – Caspar Henderson dedica uno dei 27 capitoli del suo magnifico Libro degli esseri a malapena immaginabili, alla specie umana. In sostanza anche noi saremmo piuttosto strani e difficilmente prevedibili in un eventuale disegno finalistico.

Oltre a vermi piatti raccapriccianti, cubomeduse con 8 occhi, delfini orgiastici o neotenici axolotl in grado di suggerirci i segreti della rigenerazione degli arti – Caspar Henderson dedica uno dei 27 capitoli del suo magnifico Libro degli esseri a malapena immaginabili, alla specie umana. In sostanza anche noi saremmo piuttosto strani e difficilmente prevedibili in un eventuale disegno finalistico.

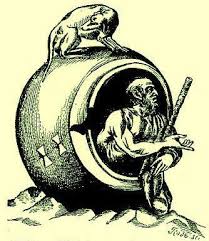

«Insomma, siamo un animale musicale – o, più precisamente, un bipede implume, eretto, musicale, che corre… e a volte è incline al barcollamento».

Tutto parte dai piedi, che sembrano così sgraziati, specie se confrontati con la magnificenza delle mani. Eppure i piedi così formati servono a correre, a fuggire i predatori o ad affrettarsi a servirsi dei resti delle prede altrui, prima che arrivino altri vaganti concorrenti (in attesa di diventare i “cacciatori celesti”, senza più avversari).

Camminare, correre – e più in generale il movimento, con le trasformazioni morfologiche favorevoli, prima fra tutte il coordinamento del respiro – sarebbero elementi ontologici, fondativi della nostra specie; la posizione eretta avrebbe favorito lo scivolamento della laringe verso la gola, con un suo maggior sviluppo e, a seguire, canto, danza e linguaggio.

È aperto il dibattito sulla consecutio e su cosa abbia causato cosa, ma forse la coevoluzione è la chiave più attendibile, compresa la mole del cervello e la fame di energie e di proteine che ci ha portato a scoprirle e a succhiarle dal midollo delle ossa – probabilmente osservando le iene che già lo facevano (siamo imitatori eccezionali). Che mi porta a dire che in tutta questa storia c’è anche una certa dose di contingenza.

Ma la cosa che più mi piace è che siamo animali musicali, e che la musica non pare avere nessuna particolare funzione evolutivo-adattativa, se non forse quella della socialità (ma tutto converge nella socialità). La musica è eccedente ed inutile. Come la filosofia. O ubriacarsi e barcollare.

Tag: natura umana

Animalia II (con una postilla sul nome)

(traccia dell’incontro del Gruppo di discussione filosofica tenutosi l’11 dicembre 2023)

[Sommario: Lògos e animali – Antropologi filosofi: Gehlen e Plessner. Carenza e posizionalità eccentrica – L’animale che dunque sono: Derrida – Il cogito cartesiano e il corpo-macchina – L’io kantiano e la ragion pratica criminale – Levinas e Lacan, en passant – Heidegger: umanismo biologico, troppo biologico – Mondo/ambiente – La solitudine umana – Postilla sul nome]

Ciò che caratterizza fin dall’antichità la riflessione filosofica sulla questione del rapporto umano-animale, è il paradigma della mancanza – che è poi l’elemento essenziale del punto di vista antropocentrico: l’umano che osserva il non umano lo trova mancante di ciò che caratterizza la propria umanità, innanzitutto del linguaggio e del pensiero.

La discussione sul lògos, facoltà di cui l’animale sarebbe o meno mancante, data fin dal IV secolo a.C., originato dalle scuole filosofiche più antiche (in particolare il Liceo di Aristotele) e portato avanti soprattutto dallo stoicismo. Le questioni più rilevanti sono due: innanzitutto se nel rapporto umano-animale si possa parlare di una continuità o non invece di una frattura radicale (con le categorie di quantità o di qualità a caratterizzare il passaggio: la differenza sarebbe solo questione di gradi nel primo caso, di essenza nel secondo); data poi la natura duplice del lògos (un lògos interiore identificato col pensiero ed uno esteriore, identificato con la sua espressione linguistica), il problema riguarda l’attribuzione o meno di queste facoltà all’animale, tenuto conto che molte specie sono dotate di codici comunicativi, capacità vocali, sonore, ecc. La cosa interessante è che questo dibattito originario istituisce i calchi e i luoghi comuni tipici di tutta la riflessione seguente, potremmo dire fino ad oggi.

Continua a leggere “Animalia II (con una postilla sul nome)”

Persone, animali e cose

Nel seminario L’animale che dunque sono, Jacques Derrida ci fa notare come l’incipit dell’Antropologia dal punto di vista pragmatico di Kant sia di una violenza inaudita:

Nel seminario L’animale che dunque sono, Jacques Derrida ci fa notare come l’incipit dell’Antropologia dal punto di vista pragmatico di Kant sia di una violenza inaudita:

«[Della coscienza di se stessi]. Il fatto di avere fra le proprie rappresentazioni anche quella dell’Io eleva l’essere umano infinitamente al di sopra di tutti gli altri esseri viventi sulla terra. È questo che ne fa una persona e, in virtù dell’unità della coscienza in tutte le alterazioni che possono toccarlo, una medesima e sola persona, cioè un essere del tutto differente per rango e dignità dalle cose [Sachen], quali sono gli animali privi di ragione, di cui si può disporre a piacimento».

Adorno rincara la dose, visto che accusa Kant di sadismo e arriva a dichiarare senza peli sulla lingua che “gli animali sono gli ebrei degli idealisti” e che occorre piuttosto parlare di una “ragion pratica criminale”.

Certo occorre storicizzare, ma quel che alla fine del ‘700 appare come un grande progresso filosofico e ideale – ogni essere umano, in quanto dotato di ragione è altresì dotato di eguale dignità [Würde] – ci si presenta oggi (o ci si dovrebbe presentare) come un atto di arroganza e di suprematismo intollerabile. Oltretutto, due secoli dopo quell’affermazione illuministica, scopriamo come la Würde ceda facilmente al suo preteso universalismo: è sufficiente animalizzare l’altro, che questi precipita “infinitamente al di sotto” e diventa cancellabile dalla faccia della terra.

Ora, poiché non è possibile (o appare molto complicato) arretrare dalla visione idealista dell’Io-sono-dominatore-in-quanto-uomo, sarebbe interessante capire come volgere quella distruttiva eccedenza di potere in una teoria e in una prassi che tolga gli animali e tutti i viventi – ma spesso anche gruppi di umani – da quell’infinito sprofondamento ontologico e deficit di dignità.

“Animalia”, in anteprima

Ribollire di utopia

L’uomo non è fitto è il titolo di un paragrafo del primo volume de Il principio speranza di Ernst Bloch, nel quale si discute, tra le altre cose, il significato utopico del marxiano sogno di una cosa e, più in generale, dei sogni ad occhi aperti. Bloch scrive a tal proposito:

«Che si possa veleggiare verso i sogni in questo modo, che i sogni a occhi aperti, spesso di tipo completamente scoperto, siano possibili, tutto ciò rende manifesto il grande posto che ha nell’uomo la vita ancora aperta, ancora incerta. […] Questo ribollire e mugghiare alla superficie della coscienza divenuta è il primo correlato della fantasia, all’inizio solo interiore, che si trova proprio nella fantasia stessa. Anche i sogni più sciocchi sono comunque esistenti come spuma da cui a volte è sorta una Venere. L’animale non conosce niente del genere; solo l’uomo, sebbene sia molto più desto, ribolle di utopia. La sua esistenza è per così dire meno fitta sebbene egli, paragonato alle piante e agli animali, esista molto più intensivamente».

Nell’uomo qualcosa è rimasto cavo, un vuoto di possibilità ancora inespressa. Ma è la stessa vita ad essere altrettanto incompiuta: l’effettuale è processo, dove il divenuto non ha mai vinto completamente. La speranza e l’utopia hanno, dunque, un fondamento ontologico, nella vita e nella materia stessa, ben al di là del loro essere sentite ed esperite emotivamente.

Il silenzio di Ratzinger

Quando Benedetto XVI giunse al soglio pontificio, ricordo che una mia cara amica laicissima e illuminista lo soprannominò papa Natzinger. Non solo per le parole e il programma – peraltro ampiamente annunciato nei decenni di stretta collaborazione con Wojtyla, un papa nuovissimo per ragioni di “marketing” e quantomai reazionario per ideologia – ma anche per la gestualità e per quel sorriso forzato, un po’ pastore tedesco un po’ sepolcro imbiancato. Certo, un giudizio quantomai tranchant, ai limiti del lombrosiano, che oggi verrebbe guardato storto dal fiume di retorica corrente.

Ma la guerra del nuovo papa contro il relativismo, la sua visione tradizionalista ed assolutista, forse inevitabile a ridosso dell’epoca della “guerra di civiltà” e della discussione europea sulle “radici cristiane”, non poteva che infastidire qualunque progressista. Oggi che più di ieri il progressismo è un concetto abusato e problematico (ma del resto il Pasolini del discorso sul “sacro” e una schiera di filosofi novecenteschi ci avevano avvertiti), possiamo non tanto rivedere ma ricollocare quel giudizio nel nuovo contesto, etico, antropologico e geopolitico.

Continua a leggere “Il silenzio di Ratzinger”

Homo melancholicus

Robert Burton (1577-1640) fu bibliotecario, insegnante, prete, e passò gran parte della sua vita nelle biblioteche di Oxford, dove compilò questa immensa e barocca enciclopedia volta a catalogare e dissezionare l’animo umano, specie per quanto concerne la sua tonalità emotiva prevalente – dalle cui pagine fitte ho scelto di leggere e commentare alcune parti dedicate alla generazione della malinconia in ambito intellettuale: perché lo studio, l’accrescimento del sapere, il troppo pensare generano passioni tristi?

Burton, confortato da un caleidoscopio di citazioni, aneddoti, riferimenti alla tradizione classica (ma anche dalla propria diretta esperienza), fornisce alcune possibili spiegazioni. Innanzitutto la vita sedentaria e solitaria: corpi troppo seduti e rattrappiti, che generano effetti negativi sull’animo.

Ma anche lo studio eccessivo genera follia: e qui mi sarei aspettato una maggiore penetrazione ed esplorazione nelle parti più recondite della mente a proposito del desiderio di troppo sapere – la brama, la Begierde hegeliana – e dei limiti che sarebbe meglio darsi in fatto di curiosità e di accesso a verità scomode (magari in rapporto alla sfera divina) – ma in un testo e in un autore ci può stare solo quello che quel testo e quell’autore hanno dentro, non quello che ha dentro il lettore, e che a tutti i costi ci vorrebbe trovare.

Continua a leggere “Homo melancholicus”

Progresso impersonale

Aldo Schiavone apre il suo ultimo saggio Progresso con quella che definisce giustamente un’icona del pensiero del Novecento, ovvero il testo con cui Walter Benjamin interpreta il dipinto di Klee Angelus Novus. Direi che è il caso di riportarlo per intero:

«C’è un quadro di Klee che s’intitola Angelus Novus. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l’infranto. Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che egli non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso, è questa tempesta».

Ho sempre trovato il passo di Benjamin infinitamente più bello del quadro di Klee – opera che il filosofo aveva acquistato a Monaco nel 1921, e per il quale nutriva una smisurata adorazione. Schiavone utilizza l’icona-simbolo di una filosofia antiprogressiva e pessimista della storia, per affermare non tanto l’ideologia delle magnifiche sorti e progressive irrise da Leopardi, quanto un fatto incontrovertibile: gli umani non sono mai stati così potenti, longevi, sicuri, dominanti sulla Terra come in questo momento della loro storia.

Continua a leggere “Progresso impersonale”

Se questa è una macchina

(ho avuto l’onore e il piacere di introdurre questa serata su Primo Levi, nella biblioteca nella quale lavoro; quella che segue è la traccia del mio intervento)

Se Primo Levi è noto soprattutto per la sua opera di testimone sopravvissuto alla Shoah, nell’arco che va da Se questo è un uomo e La tregua fino al saggio-testamento I sommersi e i salvati (uno dei più importanti studi sulla natura umana del ‘900), vi è anche, “nel mezzo”, un Levi scrittore, soprattutto di racconti, forse meno noto ma altrettanto degno di interesse. Ci riferiamo in particolare alle due raccolte “fantascientifiche” Storie naturali e Vizio di forma.

Le Storie naturali vennero pubblicate nel 1966 con lo pseudonimo Damiano Malabaila, su consiglio dell’editore per questioni di opportunità legate al Levi testimone (La tregua era stata pubblicata solo pochi anni prima, nel 1963).

Levi dichiara a tal proposito di sentirsi un centauro, un anfibio: lo scrittore-testimone dei campi e il chimico della fabbrica, ma anche lo scrittore di cose (apparentemente) diversissime tra di loro. Queste due raccolte sono infatti classificabili come racconti di fantascienza, per quanto non parlino di alieni, astronavi, ufo o viaggi spaziali, e dovevano risultare piuttosto strani, se non stonati, agli occhi del lettore del Levi di Auschwitz.

Il titolo è la citazione di una citazione: Rabelais che cita la Storia naturale di Plinio, evidentemente con intento ironico, dato che le storie narrate sono le meno naturali possibili, anche se il linguaggio scelto da Levi vorrebbe essere quello della neutralità e della relazione scientifica.

Continua a leggere “Se questa è una macchina”

Antropocene 6 – Il linguaggio (e ciò di cui non si può parlare)

Ciò su cui rifletteremo stasera sarà la funzione del linguaggio nel contesto antropologico (o meglio antropogenetico) che abbiamo fin qui discusso: come agisce il linguaggio nella costruzione di quella seconda natura che l’uomo edifica sulle proprie basi biologiche, per “liberarsene”, o per allentarne le catene?

Le domande essenziali che potremo farci riguardano quindi la natura del linguaggio – o meglio: della facoltà di linguaggio, ovvero di quello strumento universale che caratterizza la specie homo sapiens per lo meno fin dalla rivoluzione cognitiva (e che probabilmente l’ha resa possibile), ma le cui origini appaiono ancora avvolte dal mistero:

-perché compare il linguaggio?

-che cos’è il linguaggio?

-ha a che fare con la biologia o con la cultura? è per natura o è per convenzione?

-in che cosa si differenzia dai linguaggi e dalle forme di comunicazione delle altre specie animali?

-che rapporto c’è tra linguaggio e pensiero?

-qual è l’influsso del linguaggio sugli individui e come gli individui si rapportano al linguaggio?

-è il linguaggio una tecnica?

-possiamo vivere senza linguaggio?

Continua a leggere “Antropocene 6 – Il linguaggio (e ciò di cui non si può parlare)”