[Quella che segue è una sintesi dell’introduzione con cui lo scorso lunedì ho aperto il Gruppo di discussione filosofica che si tiene mensilmente presso la Biblioteca di Rescaldina. Ho cercato di mantenere, per quanto mi è stato possibile nel passaggio alla stesura scritta, il tono colloquiale e il carattere divulgativo. Il tema in discussione era: (Iper)consumi: necessità, bisogni, desideri]

Partiamo dal titolo del nostro incontro: già il prefisso “iper” comporta un giudizio di valore (che è però tutto da argomentare). A tal proposito appare ovvio come ogni società umana (e dunque ogni singolo umano) non possa non consumare per sopravvivere. Senonché – anche questa è un’ovvietà – si sono date storicamente forme sociali diverse con modi diversi di consumare, uno dei quali è l’attuale, il tardo sistema capitalistico globale. Un sistema che non è eterno e che potrà in futuro essere modificato o sostituito. Questo modello viene da più parti denominato e caratterizzato come “consumistico” – ad indicare genericamente un eccesso di consumi, o un’eccessiva concentrazione sulla logica del consumo (senza magari farsi domande su motivazioni, radici, cause, effetti, ecc.). È comunque evidente che non ci sono mai state società in passato che abbiano consumato così tanto, così diffusamente ed intensivamente.

Ma la mia attenzione si volgerà piuttosto all’altra parte del titolo: necessità – bisogni – desideri, e verterà sul lato “soggettivo” più che oggettivo. Ci chiederemo cioè quali sono le spinte interne all’individuo che determinano la logica del consumo. E per far ciò partiremo dall’analisi di un celebre filosofo olandese del ‘600, autore di una interessante teoria della natura umana, ed in particolare delle “passioni” umane: Baruch Spinoza (1632-1677).

Egli parte da una constatazione di tipo generale (se vogliamo universale): ogni essere tende a conservarsi e a perseverare nel proprio essere. Per “essere” intendiamo ogni cosa, individuo, vivente, ecc.: sia esso una pietra, un animale o un essere umano – tutti questi “enti” possiedono un vero e proprio istinto naturale di conservazione, una tensione interna (conatus è il termine latino utilizzato da Spinoza, che può essere tradotto con sforzo) che li fa essere quel che sono. E li fa essere così indefinitamente: dipendesse solo da loro, essi esisterebbero per sempre, sarebbero immortali. Senonché il loro essere viene interrotto da fattori esterni (urti, incidenti, malattie, morte, decomposizione, ecc.).

Nel caso dei viventi questo istinto conservativo si manifesta in una forma ancora più evidente, attraverso un vero e proprio impulso ad autoaffermarsi, ad espandersi, a “perfezionarsi” sempre di più. Spinoza introduce a questo punto il concetto di “affetto” (affectus, da intendersi come affezione, essere affetti da qualcosa – più in generale potremmo anche tradurlo “passione”), e identifica tre affetti primari che contraddistinguono il funzionamento naturale di ogni individuo:

letizia – tristezza – desiderio.

È questa la triade fondamentale che costituisce la base del complesso meccanismo delle passioni. Che è però riducibile a due movimenti essenziali: si ha letizia (piacere, felicità) quando l’essere o l’individuo aumenta il proprio grado di perfezione; si prova al contrario tristezza (dolore, infelicità) quando l’essere diminuisce il proprio grado di perfezione. In questa pendolarità tra uno stato negativo ed uno positivo, svolge un compito fondamentale il desiderio (appetitus, od anche cupiditas), cioè la nostra naturale tendenza ad appropriarci del mondo esterno – cibo, oggetti, altri esseri o viventi, individui, stati mentali, ecc. Ed è in primo luogo il corpo a desiderare (laddove l’equivalente mentale parallelo è la volontà). Spinoza rovescia qui tra l’altro il tradizionale punto di vista sui concetti di bene e male: «noi non tendiamo a una cosa – scrive nell’Etica – non la vogliamo, appetiamo o desideriamo perché giudichiamo che sia buona, ma, al contrario, giudichiamo che sia buona perché ci sforziamo di ottenerla, perché la vogliamo, l’appetiamo e la desideriamo».

Utilizziamo solo questo frammento della teoria spinozista, non occupandoci per ora dei problemi etici o dell’intervento della ragione nella gestione delle passioni: ci basti per ora sapere che le leggi che regolano le passioni non sono in nostro potere, ma sono naturalmente determinate.

Sorgono però subito due ordini di problemi (e qui entreremo nel merito degli scritti che vi avevo segnalato la volta scorsa, come base utile alla nostra discussione): 1) questo meccanismo espansivo e desiderante appare a ben vedere come smisurato, senza alcun limite, e dunque potrebbe potenzialmente diventare autodistruttivo; 2) non solo: si scontra anche con tutte le altre individualità (non solo umane) che hanno – in quanto esseri viventi – un eguale diritto naturale ad autoaffermarsi e ad esercitare quella che Spinoza definisce “potenza” – sviluppo delle proprie facoltà.

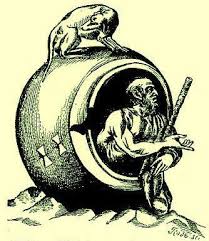

La concezione platonica del desiderio (richiamata nella pagina di Umberto Galimberti sul consumo delle droghe, tratta dal suo saggio L’ospite inquietante) ha proprio a che fare con il primo dei nostri problemi, quello del carattere smisurato ed illimitato del desiderio. Platone utilizza nel Gorgia tre interessanti metafore per descrivere questo stato di insaziabilità: l’anima umana è come l’orcio forato nel quale viene continuamente versata dell’acqua; o come quell’uccello – il caradrio o piviere – che mentre mangia evacua; se non addirittura come la scabbia: qui Socrate cerca di far entrare in contraddizione il suo interlocutore, Callicle, il quale ha sposato la causa illimitata del desiderio come fonte inesauribile di gioia, obiettando come non possa essere felice la condizione di qualcuno che, avendo la scabbia, passa tutta la sua vita a grattarsi. Inguaribilità, dunque, del desiderio, come se si trattasse di una malattia; insaturabilità (termine utilizzato da Galimberti); permanente infelicità del drogato-dipendente-onnidesiderante, il quale manca sempre di qualcosa.

(É proprio questo tipo di dipendenza che viene contestato dai cinici, e da Diogene in particolare: l’autarkéia, l’autodeterminazione, comporta una totale libertà da ogni forma di schiavitù e di assoggettamento, in primis dai desideri e dalle passioni, da ciò che ci farebbe vivere in uno stato falso ed esteriore, lontano dall’essenzialità naturale).

Ma veniamo ora alla concezione epicurea. Con l’analisi di Epicuro si comprende meglio il senso della progressione

necessità – bisogni – desideri.

Egli qualifica come “desideri” tutte le spinte pulsionali umane che si rivolgono al mondo esterno, ma indica anche una vera e propria gerarchia valoriale: esistono desideri primari (necessari e naturali – ciò senza di cui non potremmo vivere), secondari (naturali ma non necessari), ed infine desideri che si allontanano del tutto dai nostri bisogni essenziali. Epicuro li definisce come vani prodotti dell’opinione (doxa). La progressione sembra andare dal determinato all’indeterminato, dal corporeo all’incorporeo, dal materiale all’immaginario, ma soprattutto dall’essenziale all’inessenziale. Mentre sono chiari, oggettivi e determinati i nostri bisogni primari, man mano che la sfera del desiderio si allontana dalle necessità immediate, si fa sfumata, ma soprattutto illimitata, indefinita, smisurata. Epicuro non ha dubbi: allontanarci dalla necessità naturale comporta sempre il rischio di cadere in uno stato perenne di insoddisfazione, e dunque di dolore. Solo la limitazione del desiderio garantisce una vita piacevole – laddove il piacere è innanzitutto l’assenza di dolore.

Romano Madera riprende, senza però citarli, tanto la concezione di Epicuro quanto quella di Platone, attualizzandole ed applicandone gli schemi teorici alla società capitalistica avanzata: il termine licitazionismo (mutuato dal verso dantesco “libito fe’ licito in sua legge“, là dove nel canto V dell’Inferno si parla della regina Semiramide), indica la deificazione del desiderio, la sua istituzione in qualità di unica ed ultima legge universale. Tutto ciò comporta la totale espulsione della categoria di sacrificio e l’introduzione nella vita sociale e degli individui di massicce dosi di narcisismo, ansie da prestazione, spettacolarizzazione, e insieme la genesi di forme morbose e patologiche, disturbi alimentari, depressioni, maniacalità. ecc.

Marx aveva intravvisto tali pericoli distorsivi, quando nei Manoscritti economico-filosofici aveva cominciato ad analizzare l’immane potenza del denaro, una delle costruzioni più astratte e raffinate che mai siano state concepite dagli umani, i quali finiscono per non avere più come scopo primario quello della produzione di oggetti (che pure devono abbondare ed anzi proliferare), ma del medesimo stato desiderante: il sistema capitalistico per continuare a mantenersi in piedi deve produrre innanzitutto desideri e soggetti (molto più che oggetti) che abbiano in mente una sola cosa: consumare. Un circolo vizioso perfetto.

Il politologo americano Benjamin Barber fa vedere bene come questo processo abbia al centro la logica dell’infantilizzazione. Nel saggio Consumati: da cittadini a clienti (Einaudi, 2010), egli dedica tutta la prima parte all‘analisi dell’ideologia infantilistica che permea questa fase dello sviluppo capitalistico. L’autore sostiene come proprio l’infantilizzazione sia diventata il motore più importante del modello consumistico impostosi negli ultimi decenni, specie dopo l’abbandono dell’originario spirito dell’etica protestante e il passaggio dalla fase della produzione dei beni a quella dei bisogni.

L’operazione in corso è a tenaglia: da una parte abbassare la soglia dell’età del consumo, dall’altra infantilizzare il mondo adulto. Interessante come l’autore rilevi en passant che per far ciò il Capitale utilizza anche la leva dell’indebolimento delle figure parentali, “guardiani del cancello”, al fine di conquistare menti e anime dei bambini, far diventare i bambini dei consumatori e mantenere in un perenne stato infantile e adolescente gli adulti – così da garantire una illimitata logica del gioco del consumo.

Naturalmente tutto questo non tiene conto – o tende a lasciare sullo sfondo, se non far dimenticare e rimuovere in toto – cause ed effetti dell’intero sistema: si vive in un eterno presente del consumo, senza porsi domande sul perché si consuma così e su quali saranno le conseguenze future o ecosistemiche.

Ed è da qui che partiamo per la nostra discussione: che fare? come possiamo contrastare questa tendenza dalla quale i singoli sembrano superagiti, e che dunque pare renderli impotenti (o potenti solo a desiderare indefinitamente)? sarà sufficiente partire da sé e dalle proprie scelte individuali, o magari dagli stili di vita? cosa potranno fare la scuola e l’educazione? il pianeta e l’ecosistema reggeranno ancora a lungo questa nostra ossessiva ed insaziabile cupiditas?

1) fortunati i partecipanti di Rescaldina. Divulgazione (ma divulgazione è dire poco)molto intelligente con l’individuazione di temi sempre interresanti e stimolanti!!! Mario Domina dovrebbe girare per tutte le scuole d’Italia a parlare di filosofia!!! Si dovrebbe trovare nel bilancio pubblico (cosiddetto) un foinanziamento apposta per lui!!! Non sarebbero assolutamente soldi buttati!!!

(basta, ora, con i punti esclamativi)

2) bellisimo l’orcio nella foto. Dove si trova?

al punto 1 non rispondo (e come potrei? troppe laudi…)

mentre il punto 2 è facile, trattasi di piccolo “giallo archeologico”

http://www.antikitera.net/news.asp?id=10777&T=2

Non riesco a considerare il desiderio come qualcosa di negativo tout court.

Siamo degli esseri desideranti, se non desiderassimo saremmo morti o come morti.

Che in fondo, anche il proposito di Diogene di ridurre i desideri al minimo indispensabile, non esisterebbe senza un corrispettivo desiderio (e volontà) di poter esercitare la libertà di ridurre i desideri al minimo. Desiderare di non desiderare, è anch’esso un desiderio. Un desiderio negativo, ma pur sempre desiderio.

Per questo non credo che la via da percorrere sia di avvilire il desiderio, ma piuttosto di scoprire cosa desideriamo davvero, e se quello che desideriamo è la miglior cosa da desiderare.E se stiamo davvero esercitando la nostra volontà e libertà quando cerchiamo di ottenere quello che crediamo essere un nostro desiderio – quando invece magari non lo è, come nel caso dei desideri di bisogni indotti dal mercato.

Ma, in prima istanza sussiste la possibilità di cambiare l’oggetto dei nostri desideri. Ad esempio come quando il desiderio di mangiare carne viene superato dal desiderio di non mangiarla; per cui il desiderio maggiore prevale sul desiderio minore; perché è maggiore il desiderio che mi rende più felice, che mi dà più piacere, che mi appaga di più. Se non fosse maggiore il desiderio di non mangiar carne, se non mi appagasse di più, come potrei perseguirlo?

@rozmilla

giusto è il giusto mezzo. Considerazioni sensate le sue.Ma ciò che crede lei non combacia più con volontà di superamento di ogni limite che sia quello positivo o quello negativo, infatti,ci badi, lei continua a precedere ogni sua frase con la parola “credo”: in un mondo fatto di volontà possiamo solo credere.spunto per approfondire l’argomento il video di Fusaro per Minima Mercatalia.

http://www.filosofico.net/filosss.html

Senta Alessandro, a questo punto del mese ho già consumato da un pezzo la possibilità di connettermi ad alta velocità, ed è per questo non posso vedere video.

Riguardo all’osservazione che faccio precedere le mie frasi con la parola “credo”, certamente uso anch’io come tutti il verbo “credere” con una certa leggerezza e per abitudine linguistica; anche se avrei potuto scrivere in alternativa “penso”, o “ipotizzo”, o “suppongo”, o “sono del parere”, o persino “potrebbe essere” (come potrei sbagliarmi). Quindi, per come la intendo io, non è una affermazione di fede forte né cieca, ma un’ipotesi supportata blandamente dalla mia piccola esperienza, e che ho espresso soltanto per chiedere anche agli altri cosa ne pensavano in proposito.

Però è mio parere che non potessimo esercitare almeno un pochino la nostra volontà, saremmo come paralizzati, morti insomma, non potremmo fare più nulla. Forse non potremmo nemmeno cucinare una minestra.

Un altro esempio che volevo scrivere ieri sera: se non avessi desiderato di andare al gruppo di discussione filosofica alla biblioteca di Rescaldina, me ne sarei stata a casa a fare le solite cose, sul divano o davanti al camino. Magari all’inizio ci sono andata solo per curiosità, ma poi sono stata contenta di esserci stata, e so che desidererò andarci anche la prossima volta. E poi da cosa nasce cosa.

Per me questo significa restare aperti alle possibilità, a ciò che può accadere, e poter scegliere ciò che ritengo migliore: quindi riguarda le scelte che posso esercitare fra varie opzioni. Però so anche che se non ci fosse stata prima ancora la volontà di Md. di organizzare il gruppo di discussione, il gruppo di discussione non ci sarebbe stato, e non avrei potuto scegliere ciò che non c’era.

… in alternativa avrei dovuto organizzarlo io, ma io non ne sarei capace, certo non da sola. E persino Md, se avesse progettato il gruppo di discussione, ma non ci fosse andato nessun altro, non ci sarebbe stato nessun gruppo e nessuna discussione. Per me il bello lo di questa cosa è di poter fare qualcosa insieme agli altri, di confrontarsi con gli altri, e di sentirsi parte di qualcosa.

Poi, si sa, si può sbagliare a parlare, a dire, ma si può migliorare, parlandone … tante cose possono cambiare …

… questa mattina ho trovato in fb una piccola poesia che mi è molto piaciuta.

Sono vicina a credere

al fiore che si apre,

non a grammatiche.

– Nadia Agustoni –

(da Il libro degli haiku bianchi)

@rozmilla

Quello che Md pone e che tu sottolinei è un tema ontologico di straordinaria importanza. Il desiderio (ciò che mi spinge ad agire nell’ambiente) è la molla che, in generale, perpetua l’essere dei viventi (altrimenti la vita si sarebbe estinta da un pezzo). Per la nostra specie la questione di fondo è riassumibile in questa domanda? Avere più del necessario è utile al benessere individuale? Evidentemente no, se il bisogno che mi spinge al possesso delle “cose e delle persone” è di natura puramente psico-sociologica (infantilismo del consumatore coatto, consumatore anche di corpi). Teniamo, poi, presente che la “cupiditas” ci rende inevitabilmente “schiavi” degli “oggetti” desiderati. In tal caso la frattura tra desiderio e libertà diviene insanabile. Paracadutato in un’isola deserta, se non guardo all’essenziale sarò un consumatore morto, per carenza del “superfluo”.

Auto- ridursi, consapevolmente, vincolandosi al fisiologico (alle esigenze della nostra natura basica), ecco la ricetta minimalista del buon vivere.

il desiderio è quella molla… il desiderio è quella parte del tutto che , siccome mi manca mi completa, è la soluzione alla contraddizione della parte nel tutto , tutto qui.

…. a proposito, il mio linguaggio è sempre ontologico e infatti quando dico tutto qui , non riducetelo ad una smorfia di compiacimento e di scanzonamento,.. no , io sono filosofo (ah quanto godo a farvi incazzare), il tutto qui è inteso come tutto adesso , l’origine.

@rozmilla

risolvere tutte le contraddizioni che ha scritto in poche righe mi è impossibile più per il tempo che ho a disposizione che per la volontà (desiderio), ma ad alcune cose pervengo per verità… la fede , tutt’altro che essere qualche cosa di ferreo e diretto sull’oggetto di cui si crede sia vero ha bisogno dell’intermediazione di qualcuno per essere detta vera, non è in definitiva come stanno le cose ma è come qualcuno ci dice che stanno le cose… i suoi credo sono indotti nel suo linguaggio corrente dal fatto che noi viviamo il tempo di volontà e in questo tempo non si può che avere fede, cioè non si può che credere a qualche cosa che non è in luce , ma è riportato alla luce per volontà da qualcuno… alla rilettura del vero significato di fede si rilegaa e capirà dove sta la contraddizione con una mia indicazione … se dice che vive appunto uno stato di possibilità quando dice credo questo stato è in contraddizione con la forza dell’incontrovertibilità che rifiuta uno sguardo riflesso nello specchio di chi crede l’immagine della verità….

questo se qualcuno ha seguito il video di Fusaro che è pertinente all’argomento trattato…

Quello che, in tutto ciò che Fusaro squisitamente dice,vi è escluso è che, se lui cerca di neutralizzare l’anomia prodotta dal Capitalismo che si vuole fare (realizzare come momento della prassi capitalistica) nel momento speculativo, l’ultima fase dialettica del suo ragionamento di alto contenuto filosofico, attraverso la neutralizzazione del principio fondante il capitalismo della dismisura con la misura , il secondo suo capitolo che parla della tradizione della misura appunto il contrapposto mondo greco quello aristotelico di economia(misura) contrapposto a crematistica(dismisura) per intenderci, non solo è un nostalgico dei propri studi e del proprio gusto e in questo non è in verità ma in volontà, ma esclude anche un elementare principio della tripartizione dialettica hegeliana, che il momento astratto della misura (Verstand)è stato appunto già superato da quello dialettico concreto della dismisura capitalistica.Non è che la sua è solo nostalgia dell’oikos ?

@Carlo:

Poco fa pensavo che ciò che davvero desidero non lo posso avere. E non è un modo di dire, ma so davvero che non lo posso “avere”. Che anche si trattasse ad esempio dell’amore – che potremmo considerare uno dei maggiori desideri – a maggior ragione non lo potrei avere.

Sono del parere che il mercato dei consumi abbia buon gioco nel proporci dei palliativi, che vanno a cercare di riempire i buchi di ciò che non potremo mai avere.

Comprendere questa cosa, però mi fa anche accettare il fatto di essere un essere sempre desiderante e mancante. O meglio, se non riesco ad accettare di essere fondamentalmente insoddisfatto, mi dispererei di questa cosa, invece di considerarla il mio modo di essere, se non perfino un’energia che si protende verso il futuro.

Non sono sempre sicura se considerare il desiderio una malattia o un’energia. Ma forse questo dipende dall’entità del desiderio, che deve essere esaminato “da un duplice punto di vista, secondo quantità e qualità”. (Marx)

Di essere schiavi degli oggetti che possediamo, era emerso anche nel gruppo di discussione. Ed è una cosa di cui mi sono resa conto da un pezzo, per quanto non possiamo fare a meno di tutto.

…leggevo che si troveranno insieme Severino, Ferraris,e Giorello per discutere sul “nuovo realismo”.

Che avremmo noi (se avessimo) noi da dirli, a loro?

O siamo uguali a loro, alla fine, anche noi?

che siamo uguali lo considero incontrovertibilmente, non potremmo comunicare altrimenti… anzi, mi spingo oltre, siamo un tutto del tutto visto ologrammaticamente.

noi non combattiamo per l’uguaglianza o per la fratellanza, noi combattiamo, contro natura, per la libertà. L’uguaglianza e la fratellanza è ciò che siamo.

«Il rapporto fra disciplina e libertà è profondo e importante: lungi dall’essere il contrario della libertà, la disciplina è ciò che rende possibili le più alte forme di libertà. Senza disciplina non c’è autentica libertà, c’è solo licenza. » (Mark Rowlands, Il lupo e il filosofo. Lezioni di vita dalla natura selvaggia. – Mondadori 2009)

@Rozmilla

Emanciparsi dal “desiderio”. Questa è la questione dirimente, rispetto al tema. Il desiderio ci rende deboli. La forza con cui ci assilla è il grande “mistero” della vita. Da questa traggono vantaggio i venditori di ogni risma e di ogni latitudine.

Un giorno osservai un colombo corteggiare la “colombella”. Sembrava impazzito. Gonfiava il collo e incalzava la malcapitata che, a sua volta, cercava di distanziarlo inutilmente.

Pensai che quel “dover essere” ri-duceva anche noi umani a marionette, i cui fili erano strettamente nelle mani del burattinaio “Desiderio”.

Ci sentiamo “carenti” e cerchiamo un completamento che l’esperienza ci insegna essere improbabile. Bisogna imparare a convivere con quel vuoto che ha ispirato poeti e filosofi.

Sì, credo anche io che siamo ormai tutti uguali, i pensieri che si produce sono sempre gli stessi pensieri, uguali, impossibile uscirne fuori…

Cosa è, allora, che ci fa continuare a manifestare i pensieri che si pensa (o che si crede di pensare)?

@Carlo:

Il desiderio ci rende deboli. Ma non potremmo nemmeno vivere senza desiderio. Siamo fisiologicamente vincolati alla nostra natura basica, e per emanciparci dal desiderio dovremmo superarla.

Comunque, “emanciparsi dal desiderio” potrebbe sembrare un’ottima cosa, se riuscissimo a realizzarla: tutte le religioni hanno sempre cercato di perseguire questo tipo di emancipazione, tenere a bada il desiderio naturale, gli istinti, o regolamentarli, anche se questa cosa può aver presentato il rovescio della medaglia. Ma anche per Freud l’emancipazione consiste nel sublimare la libido.

Indubbiamente ci sono differenti età nella vita, ognuna con esigenze diverse; perciò se emanciparsi dal desiderio può essere facilmente raggiunto da un adulto, l’emancipazione è difficilmente proponibile ad un giovane, almeno non negli stessi termini. Il problema però è che nella nostra società opulenta ed edonistica, molto spesso non viene accettata nemmeno dagli adulti.

Dovrebbe necessariamente giungere un momento in cui gli adulti abbandonano le cose infantili, civilizzano i propri istinti e crescono. Diventare adulti significa deporre le vesti di figlio/a e mettersi quelle di padre/madre. Ma se i figli non sono in grado di diventare genitori, i figli dei figli non potranno crescere vigorosi. Che difatti oggigiorno il raggiungimento dell’età adulta molto spesso è rinviato ad un tempo indefinito – la sindrome di Peter Pan sembra essere molto diffusa.

Ma quando parliamo di desideri, si parla di un campo molto vasto, non soltanto del desiderio inteso come libido, anche se la libido probabilmente è alla base di ogni desiderio. La libido è il fuoco originario. Il fatto è che quando si sviluppa, procede in direzioni diverse al punto da farci persino dimenticare l’origine, o mette in atto comportamenti aggressivi. Come un incendio che divampa in ogni direzione. È così è stato.

Nella specie umana sembra essere connessa all’aggressività e alla violenza, mitigata più o meno debolmente dalla morale, sempre imperfetta come ogni cosa umana. Lo sviluppo della morale dovrebbe (o avrebbe dovuto) funzionare come inibitore, per evitare la distruzione della specie stessa.

@tutti

un poco di chiarezza si da non continuare sulla strada dei punti di vista ma di rifletterci, poiché riflettere sui punti di vista non è un punto di vista, vero? (Severino)

L’impressione di chi legge , fin da MD per andar giù in fondo a Rozmilla, è di un gruppo di persone che non si interrogano sull’origine del desiderio e che quindi non fanno filosofia, ma piuttosto hanno il desiderio di capire dove è l’entrata dell’autostrada che ci porta alla riflessione appunto, all’origine, a risolvere la fatidica domanda: perché l’uomo desidera ? Se l’uomo non avesse paura desidererebbe comunque? il desiderio è uno stimolo pre-cosciente ? l’uomo è giunto a definire che oltre un certo limite non può più consumare ? Questo dato in lui ha aperto un conflitto dell’infinito nel finito ? Ansia di completamento qui subito sulla terra? il desiderio è quella parte del tutto che , siccome mi manca mi completa, è la soluzione alla contraddizione della parte nel tutto , tutto qui.

@Alessandro Vaglia:

qui si fa filosofia eccome, e ad alti livelli, che in giro per accademie te li scordi (e non certo per merito mio) e questo succede ininterrottamente da quasi 6 anni, e non solo ci si interroga sul desiderio, sulla natura umana, sul perché di ogni cosa (questioni che non hanno certo bisogno dell’imprimatur severiniano per attingere la radicalità del domandare), ma anche sul senso stesso di quel domandare radicale, e su quella che Hegel definisce da qualche parte “Begierde”, brama incontenibile di conoscere – una forma di desiderio al quadrato.

La tua è, appunto, una semplice “impressione”.

Vedo che leggi e addirittura prendi le difese del tuo ego, oh, finalmente si dà a Cesare quel che è di Cesare a Dio il suo… sono certo che l’impegno è forte e altrettanto la discussione, ma il tono di una discussione non fa l’essenza della medesima. Se scrivo sul suo blog MD è perché è lei che cerco e in qualche modo anche filosofiazzero , il mio desiderio appunto è quello di completarmi con lei, almeno per ciò che concerne questa transizione.

leggo i commenti fino in fondo solo quando non cominciano berciando o supponendo (nel senso della supponenza) troppo per i miei gusti (e desideri);

dopo di che, gli interlocutori, in un blog come in un’assemblea pubblica, non possono essere scelti o preventivamente selezionati;

si discute con chi c’è o con chi ha voglia (desiderio) di farlo, oppure non si discute, o si finge di discutere, o si afferma il proprio ego, o… varietà del molteplice, insomma!

@rozmilla

Andare oltre il desiderio è possibile? Sarebbe una forma radicale di snaturamento. Diventeremmo “altro” rispetto alla nostra natura basica (un corpo dotato di funzionalità cognitive). Cosa, dunque, possiamo fare in concreto? Proposta banale: fare leva sull’ intelletto per mettere le briglie, per dare una “regia” coordinatrice alle pulsioni incontrollate (prepotenza del desiderio) che ci agitano. Insomma dobbiamo civilizzarci, divenire cittadini della “πόλις”. Individui eticamente sensibili. Per questo occorre l’educazione (educĕre, cioè “tirar fuori” dal caos istintuale la ratio, quel “quid” che connota l’umano). Quindi, occorrono “buoni maestri”, che ci ricordino quotidianamente che ogni cosa ha il suo limite e che questo deve essere l’oggetto fondamentale della nostra riflessione quotidiana. Dove si approda se imbocchiamo questo faticoso percorso? inevitabilmente ad un progetto filosofico che, se ben gestito, ci segnerà per sempre. Ecco perché è indispensabile l’ “educazione al pensiero” in ogni ordine e grado delle nostre scuole pubbliche. Attenzione: le terapie filosofiche civilizzatrici sono tante. Possiamo pensare a fondo perduto sull’essere oppure possiamo con-cludere che il non-pensare consapevole (astenersi dal giudizio cogente), dopo avere adeguatamente pensato, sia il minore di tutti i mali dell’essere, il progetto meno invasivo rispetto al mondo che ci ospita.

“…di natura artificiale, se poteva che esistesse, natura vera, o soltanto tutto falso, solamente aberrazioni, incrostate nel cervello. incluso le finzioni filosofiche, più o meno, si capisce, rigorose, idiota, anni e anni buttati via, ce ne fosse positivi, nella vita.”

@ Carlo:

Nel corso degli anni in varie discipline orientali ho trovato molti modi di descrivere l’emanciparsi dal desiderio, come “svellere le radici della selvatichezza”, o “mettere le briglie ai sensi”. C’è anche una bella metafora nelle metafisiche indiane (ora non riesco ad essere più precisa) che paragona la disciplina necessaria a diventare uomini all’apprendistato di un nocchiero che deve imparare a farsi obbedire dai suoi cavalli. La mente è il nocchiero sulla biga che tiene le redini ai cavalli. I cavalli sono la forza motrice, ma è il nocchiero che li tiene in pugno e li guida. Viceversa, se il nocchiero si facesse trasportare dai cavalli senza tenerli a bada, possiamo immaginare che alla prima curva la biga si rovescerebbe catapultando fuori il nocchiero.

Non credo che si possa snaturare totalmente un essere umano, senza che questo comporti svilimento e sofferenza della nostra natura animale. La natura (diciamo) animale deve essere come addomesticata, disciplinata: solo così possiamo conviverci senza averne dei danni, sia personali che sociali. E solo dopo si può procedere all’educazione del pensiero, della ragione – a mio avviso.

Nella nostra società postmoderna, sulla scia della liberazione mal intesa, si è confuso la libertà col libertinismo, o lecitazionismo, per cui libertà ha significato lasciar fare con l’obbiettivo di ottenere il maggior piacere immediato, sia per i giovani che per gli adulti – che così potevano evitare la fatica di dover insegnare la disciplina e far rispettare le regole (che neppure essi stessi volevano più rispettare). Ma il permissivismo non è stato il miglior favore che abbiamo potuto fare né a noi né ai giovani. Se l’autoritarismo era sbagliato, perché violento, non rispettoso e imposto in modo coercitivo, il lecitazionismo è stato il danno opposto.

Anno di nascita ‘58, quindi ho vissuto tutto questo bel periodo di “liberazione” dalle regole e dall’autoritarismo, che ha coinvolto tutta un’epoca in modo trasversale, al punto che le stesse istanze libertarie sono diventate in breve una nuova schiavitù da quella stessa libertà che si voleva conquistare. E abbiamo visto anche in campo politico e capitalistico-finanziario, quante belle conseguenze ha provocato.

Dopodichè – questa è la mia esperienza personale – la prima più importante occasione per apprendere la disciplina mi è stata offerta dallo yoga. Per questo sono del parere che l’educazione debba iniziare dal corpo, radicarsi nel corpo, sradicando dal corpo la selvatichezza, per cominciare. L’addestramento deve rendere il corpo, e la mente, docili e aperti a quello che si potrà imparare. Smorzando l’ego, che si erge arrogante (tipico dell’età giovanile), in un corpo scomposto, nemmeno capace di stare fermo e diritto. E chiaramente i buoni maestri sono importanti per l’esempio, la determinazione, la fermezza, la cura disinteressata. Si arriva a un punto in cui la nostra testardaggine cede, si comprende che non si ha altra scelta che fidarsi, che è l’unica opzione possibile, l’unica cosa giusta da fare.

Uno degli aspetti della pratica è imparare a rinunciare. Sottrarre al corpo quello che naturalmente vorrebbe desiderare. Diminuire il cibo, anche con digiuni, e l’aria, e resistere al caldo, al freddo, alla fatica. Tenere posizioni che all’inizio possono essere scomode, sempre più a lungo. Chiudere tutti i fori (i fori dell’orcio). Tacere. Osservare i propri pensieri come cose che passano, e diventare colui che li guarda. In una parola controllarsi in tutti i sensi. E ripulirsi. La pratica comprende il disintossicare il corpo anche dal dolore accumulato negli anni, quindi dalla paura.

La pratica yoga, per quanto ora non lo pratichi più, mi ha segnato per sempre. In seguito c’è stata la filosofia. Solo dopo.

Chiaro che ognuno di noi ha sperimentato percorsi diversi; ma se qualcuno crede che basti leggere libri di filosofia, o ascoltare uno o l’altro insegnate, senza essere pronti in un altro senso, ovvero se non si è ancora sradicato l’egoismo che ci fa sentire al centro del mondo, per cui è più importante solo “l’io” e io, e io … si rimane chiusi nella gabbia dell’io e non si procede, non s’impara niente né si cresce. L’unico modo per trovarsi è quello di perdersi. Ad esempio perdere quello che crediamo di essere, ma che non siamo.

Provocazione… Non è che invece Rozmilla bisognerebbe ricominciare a ritrovarsi invece di continuare a perdersi ? l’anomia implicita nella filosofia capitalistica gode di un desiderio libero da ogni soggettività.

ma certo che bisogna cominciare a ritrovarsi … che infatti è quello che ho scritto: perdere quello che non siamo per trovare ciò che siamo …

Ciò che segue, è tratto da un capitolo del mio libro che si intitola appunto “Bisognie desideri”, in cui mi pare di affrontare l’argomento in maniera originale.

“La persona umana, quale essere biologico, ha una serie di bisogni. Questi però non si presentano alla coscienza nella loro spoglia essenzialità, ma travestiti da desideri. La nostra riflessione cosciente, anche la più approfondita introspezione, poiché si esprime sotto forma di linguaggio, non può accedere a questa dimensione primordiale. Definisco appunto desiderio una manifestazione cosciente di bisogni inconsci, precisando che in tale definizione non è sottintesa alcuna corrispondenza biunivoca tra bisogno e desiderio: un bisogno può dare luogo a una molteplicità di desideri, come anche un desiderio può essere il prodotto di più bisogni.”

Seguono alcune esemplificazioni e mi occupo successivamente di specificare quali modalità possano permettere di riconoscere alcuni dei nostri bisogni, ammettendo senz’altro che sia impossibile riconoscerli tutti.

“…nel sentire comune, sembra addirittura una banalità, i desideri sono lì per essere soddisfatti. Del resto, non riesce forse spontaneo mettere in atto tutto ciò che è possibile per soddisfare i propri desideri? E’ evidente che se il desiderio è espressione cosciente di bisogni, dall’apparizione della vita la selezione naturale ha operato perché gli individui riconoscessero come prioritario il soddisfacimento dei propri desideri.”

“Tuttavia, se perfino il bisogno di alimentarsi può dar luogo a una fame eccessiva, si può ipotizzare che altri bisogni meno riconoscibili diano luogo a una molteplicità di desideri, e che, perché il bisogno sia soddisfatto, non sia necessario, se non addirittura dannoso, soddisfarli tutti. Del resto, sapendo quanto numerosi siano i desideri, quanto questi si possano moltiplicare in contesti che tendano a suscitarli (la cosiddetta società consumistica), è ragionevole supporre che i desideri siano molto più numerosi dei bisogni, essendo questi legati alla nostra inamovibile biologia, e considerando quanto inefficiente sarebbe una specie che avesse un numero elevato di bisogni.

La conseguenza che trovo più rilevante è lo spezzarsi dell’automatismo che lega il desiderio al suo soddisfacimento”

“Se quindi è lecito desiderare, potrebbe non essere opportuno soddisfare tutti i desideri. Anzi, si può addirittura ipotizzare che esiste nell’uomo anche un bisogno di desiderare. I desideri non vanno quindi visti come dei semplici problemi da risolvere, ostacoli da superare, ma vanno anche considerati come fine a sé stessi.”

Per maggiore chiarezza, potete direttamente leggere il libro…

Stavo pensando che prima di tutto dovremmo fare una distinzione fra “desiderio” e “desideri”. Desiderio è la facoltà di desiderare, i desideri sono le cose desiderate, che possono essere cose di cui abbiamo davvero bisogno, o cose di cui invece non avremmo bisogno se non fossimo indotti a desiderarle.

In una parola se non fossimo “imbrogliati”, ingannati dagli stimoli che provengono dalle pubblicità, che oltre ad offrirci delle semplici cose, cercano di venderci un intero stile di vita.

E «se, come dice Harry Franckfurt, “essere liberi significa essere stimolati dai desideri da cui vogliamo farci stimolare”, allora la persuasione del mercato non ha nulla a che fare con la libertà.

Non è una questione di “falsa coscienza”, ma di seconda coscienza (ciò che vogliamo desiderare), che ha la meglio sulla prima coscienza (ciò che desideriamo)». [B.R.Barber, Consumati. Da cittadini a clienti. (Einaudi, 2010) pag. 322]

Notare nella frase qui sopra l’espressione di “prima” e “seconda” coscienza, indice di una manifesta schizofrenia. Quindi, chi siamo noi? Cittadini o clienti?

@Rozmilla

Il punto è che non dovremmo fare saltare la distinzione di principio tra bisogno e desiderio, si parla a mio parere di entità di differente natura, che non possono essere assimilate le une alle altre.

Gli esempi che si possono fare sono molteplici, come il desiderio sessuale a cui non corrisponde un bisogno sessuale, ma semmai il bisogno di sopravvivenza della specie. oppure potremmo citare il desiderio di correre dei bambini a cui corrisponde il loro bisogno di crescere muscolarmente, e si potrebbe continuare ancora.

Desiderare sarebbe quindi un meccanismo tra altri di cui sono forniti gli esseri biologici per i fini di sopravvivenza individuale e della specie a cui appartengono.

Ciò tra l’altro ci permette di esentarci da un processo valutativo, di distinguere quindi tra desideri classificandoli in livelli qualitativamente differenti, un processo sempre rischioso culturalmente influenzabile, di modo che ciò che oggi viene valutato come un desiderio giusto, domani potrebbe essere valutato come sbagliato.

Inoltre, c’è un ulteriore elemento che dovrebbe scoraggiarci da un simile approccio, il fatto che uno stesso desiderio si confronta con un livello quantitativo di soddisfazione. Esemplificando, mangiare per duemila chilocalorie per un maschio adulto è lecito ed anzi necessario, ma mangiare per tremila chilocalorie è sbagliato e nuoce allal salute.

Sono tutti problemi che dovrebbero suggerirci di tenere ben separati tra loro i concetti di bisogno e di desiderio (che in ogni caso non può coincidere con l’oggetto desiderato, come lo sguardo rivolto a una persona non può ovviamente coincidere con la stessa persona).

Aggiungerò ancora qualcosa.

Tutto il mio ragionamento porta a una conclusione.

Il meccanismo del desiderio funziona egregiamente in un ambiente in cui le risorse sono scarse, come è norma negli ambienti naturali. Infatti il desiderio non sta lì per essere soddisfatto, ha solo una funzione strumentale per essere talvolta sioddisfsatto, non sempre e neanche abitualmente soddisfatto.

In un ambiente antropizzato, in cui sdalta la condizione di scarsità di risorse, quello stesso meccanismo desiderativo fallisce, si ritorce contro lo stesso individuo, e ciò spiega anche perchè un ambiente con risorse abbondanti possa diventare persino insopportabile: ci si suicida dove si è ricchi, non dove si è al limite di sussistenza.

Questo è uno degli elementi di base che mi supporta la necessità di una svolta verso una società più sobria di quella attuale. Naturalmente, è necessario meglio specificare le caratteristiche spoecifiche di tale società.

@ Vincenzo:

“non dovremmo fare saltare la distinzione di principio tra bisogno e desiderio”

Non voglio far saltare niente. Anzi, sì, vorrei far saltare molte cose, ma non le distinzioni. E perché mai? E d’altra parte anche nel tuo testo non converti i bisogni in desideri, o viceversa?

Direi invece che ho fatto la distinzione che avrei dovuto fare fin dall’inizio, fra il desiderio (come facoltà) e i desideri (come i molteplici desiderata)

Ho letto il tuo testo, e a mio parere il tuo approccio alla questione è fin troppo moderato. A me ad esempio sta bene di moderare i bisogni, ma non di moderarmi troppo nel moderare i bisogni. E nemmeno di moderare “il” desiderio – che anzi è fin troppo sciapo, carente, per cui a parer mio avrebbe bisogno di essere rinforzato e indirizzato in altre direzioni, ad esempio nel voler cambiare …

Così, ad esempio quando scrivi: “potrebbe non essere opportuno soddisfare tutti i desideri”, secondo me bisognerebbe essere più incisivi e meno dubbiosi in proposito. E piuttosto direi un bel tosto: soddisfare tutti i desideri che vi hanno indotto a credere di avere è praticamente inutile oltre che impossibile, e rincorrere questo fine in breve tempo vi porterà a distruggere voi stessi e il vostro desiderio (se non l’ha già fatto)”.

E quando scrivi : “… ci permette di esentarci da un processo valutativo, di distinguere quindi tra desideri classificandoli in livelli qualitativamente differenti”, …. beh, io non desidero affatto esentarmi da alcun processo valutativo. Certo, si dà il caso che col tempo siano necessari e auspicabili degli aggiustamenti e dei perfezionamenti, ma non mi sembra questo il problema.

È una cosa molto semplice, ogni giorno possiamo scegliere secondo quello che ci fa bene e quello che ci fa male, ad esempio, o secondo quello che desideriamo piuttosto che quello che veniamo indotti a desiderare.

Considera che finora stiamo parlando di desiderio e soddisfacimento dei desideri a livello soggettivo, e non oggettivo. Quindi è un processo che chiama in causa la nostra libertà, indipendenza e capacità di non essere influenzati, condizionati dai dispositivi, fidandosi un po’ di più del nostro istinto (se non è estinto), senza trascurare però di leggere bene le etichette.

“è necessario meglio specificare le caratteristiche specifiche di tale società”: specificare le specifiche di una società, temo sia abbastanza inspecificabile. Semplicemente perché non credo sia attuabile fare un progetto specifico, al quale tutti devono essere costretti ad attenersi. Questa cosa non è fattibile, non può calare dall’alto. Ma per cominciare ognuno di noi potrebbe (se riesce, se vuole) ad esempio iniziare a cambiare le proprie scelte in fatto di consumi e di stile di vita.

@Rozmilla

Concordo su tutto.

Una postilla: il desiderio di un oggetto nasce dalla memoria del “piacere” che si è provato, esperimentando l’oggetto medesimo. Quel ricordo ha sedimentato una nostra dipendenza e, quindi, ha provocato una diminuzione della nostra libertà relativa.

Starà a noi valutare se l’oggetto (del desiderio) è cosa buona in sé oppure se noi abbiamo “mal interpretato”. Il potenziamento del libero pensiero (filosofico) serve, tra le altre cose, a questo.

@Rozmilla

ùTi rispondo solo su un punto, poi spero di tornarci con più calma.

Quando dico che dobbiamo esentarci da un processo valutativo, non dico che non dobbiamo valutare, al contrario, ma questo è il campo della politica, mentre qui affrontavo una tematica antropologica. Insomma, vorrei che lo schema teorico su cui tutto il resto poi si basa venga sottratto a una forma di discrezionalità. Quindi, qui intendevo soltanto distinguere due livelli di intervento, uno che descrive i meccanismi antropologici a cui siamo soggetti come esseri umani, e che dobbiamo prterservare dai nostri giudizi di valore, l’altro politico, in cui invece il processo valutativo deve operare liberamente, ma che è inevitabilmente soggetto a continue revisioni.

@Carlo:

Già, i nostri desideri sono contaminati da abitudini e dipendenze. Infatti non ci poniamo nemmeno il problema della scelta in moltissime cose. Continuiamo a fare ogni giorno quello che abbiamo sempre fatto, per abitudine, e questo è in relazione anche al bisogno di fare meno fatica. Cambiare, sradicare abitudini e dipendenze, può anche far male, insomma, e abbisogna di un surplus di energia e motivazioni appropriate. Che magari non abbiamo, perché è probabile che si viva al limite dell’indigenza, dell’impotenza, riguardo alla realizzazione dei nostri veri desideri – ciò che varrebbe la pena di desiderare, se avessimo qualche possibilità di realizzarlo.

Infatti, più che a provocare piacere, alcune abitudini e stili di vita finiscono per provocare dis-piacere, senza che però riusciamo a reagire, senza che abbiamo la forza per cambiare.

Il fatto di valutare una cosa migliore di un’altra, quindi, può restare una valutazione teorica, senza avere possibilità di essere realizzata in pratica. Come dicevi qualche commento fa, ci deve essere una molla – una molla che ad esempio permetta di mettere in atto quello che razionalmente abbiamo valutato più desiderabile, perché più buono. Ma quale molla? E come?

@Rozmilla

Quello di cui parli ha a che fare con la dimensione psicologica. Un “io” forte non tentenna, ma procede sulla strada della libertà, recidendo, con il macete della volontà, lacci e lacciuoli virtuali, paure che bloccano il suo “divenire sé stesso”.

Non un ego desiderante, ma un io propositivo, progettuale. Un io che può sempre accomodarsi nel suo corpo, come in una dimora felice, ma anche risvegliarsi ogni giorno a nuova vita. Appagato dalla luce del sole che gli comunica, all’alba, benefico, il senso dell’essere e non del mal-essere quotidiano. In pace con Madre Terra.

L’esigenza che pongo di non classificare, come ad esempio fa Epicuro, i desideri, parte proprio dall’esigenza che vedo prioritaria di distinguere tra bisogno e desiderio. Infatti, se seguendo Epicuro, classifichiamo in un ordine di priorità i desideri, ciò implica evidentemente la nostra capacità di riconoscere i bisogni, cosa che io rifiuto dall’inizio, pur ammettendo che qualcuno tra questi sia riconoscibile. Fa parte della mia impostazione filosofica complessiva, da cui discende questa consapevolezza dei nostri limiti nel campo della conoscenza.

Naturalmente, per scegliere quali desideri assecondare, non c’è bisogno di avere certezza sul loro grado di corrispondenza a bisogni obiettivi.

A me interessa soprattutto la dimensione collettiva, per questo dicevo che questo è un compito proprio della politica, che dobbiamo scegliere tutti assieme in un dibattito adeguatamente argomentato sapendo che errori saranno inevitabili e che quindi si tratta di scelte contingenti e reversibili.

L’alternativa, quella di stabilire tassativamente un elenco di bisogni, sfocia in una fede, e a livello politico in uno stato teocratico.

“…divenire sé stesso”(dell’uomo). Che vuol dire?

Giè, filosofiazzero, tutto l’ultimo intervento di Carlo non mi convince per niente, mi pare la quintessenza dell’individualismo occidentale che c’ha portato al punto in cui siamo.

Eppure, la nostra dimensione collettiva è suggerita da tutta una serie di evidenze. Mi pare che ciascuno di noi è sato educato ed istruito in uno specifico contesto storico-culturale, da cui è assolutamente impossibile prescindere, a partire dalla lingua che parliamo che non è un caso se viene designata come linguamadre. L’ignorare la nostra dimensione collettiva, credere che se ci liberiamo non si sa di cosa (l’unica vera liberazione è quella che si attua in noi stessi) accediamo a non so che paradiso, mi pare non solo errata ma perfino pericolosa.

Uno dei maggiori errori della religioni monoteiste sta proprio nel concetto di salvezza individuale: niente di più fallace, la salvezza può essere solo collettiva.

@Vincenzo:

Però finora stavamo ancora parlando del livello soggettivo, nella disamina dei bisogni eccetera.

Lo dice anche Md. all’inizio del post.

E poi comunque ognuno di noi vive sia la dimensione individuale che collettiva. Anche se nella nostra società a dire il vero si va verso una predominanza (abbondantemente indotta dal mercato dei consumi) dell’individualismo, con un indebolimento delle istanze collettive partecipative.

Ma aggiungo anche che lo stile di vita che facciamo ci indebolisce sempre di più, a mio avviso, anche a livello individuale.

Ed inoltre, qualsiasi azione o progetto collettivo, ha comunque bisogno che i partecipanti siano uomini anche individualmente sufficientemente forti, ossia che abbiano anche l’energia di procedere e portare innanzi un progetto collettivo.

Per questo credo che una cosa non debba escludere l’altra, ma che anzi le istanze debbano procedere su entrambi i fronti. Voglio dire, in linguaggio strategico militare: non puoi creare un esercito se prima con crei i soldati, come dire, i combattenti.

Quindi anche quello che ha scritto Carlo va tenuto presente e sviluppato, secondo me.

…ma tutti noi, sicuramente, restiamo, almeno, perplessi, quando qualcuno dice a qualcun’altro “devi essere te stesso”, che da una parte si può capire, da un’altra è un’assurdità.

@filosofiazzero:

E dove c’è scritto “devi essere te stesso”?

Carlo parla di un “io” forte che riesce a vincere le paure che bloccano il suo “divenire se stesso”.

Divenire se stesso. Ci sono sempre delle condizioni, comunque, che possono favorire o impedire il realizzarsi di quel “divenire se stesso” – che significa realizzarsi al massimo, o almeno al medio, delle proprie potenzialità. Anche Spinoza ne parla come una tensione a perfezionarsi.

Ma se uno non ha questa tensione? … allora resterà povero tapino? … o sono state le condizioni esterne che gli hanno impedito di perfezionarsi, se non persino impedito di sentire quella tensione?

…homini a bassa tensione?

L’individuo deve esprimere sé stesso in uno scenario collettivo. E’ un dovere morale emanciparsi dall’ignoranza e questo è uno sforzo che implica l’impegno personale. Più è alta la tua consapevolezza e la tua capacità di discriminare il vero dal falso, il bene dal male (relativo), più forte sarà la tua volontà di partecipare al “bene-comune”.

Ognuno di noi possiede “talenti” che devono essere valorizzati. l’individualismo è altra cosa rispetto all’individuo /persona.

Il primo ha a che fare con l’Ego desiderante, il secondo con l’io responsabile.

… tutti si appartiene a uno scenario collettivo, l’insieme di tutto quello che siamo noi, e gli altri (ivi inclusa la politica), costituisce il tutto entro cui. Che poi uno agisca per la trasformazione di questo tutto, rientra anche questo nel tutto suddetto (lo stesso Jonas compreso)

O è troppo “spinozista” un discorso di questo genere?

Poiché credo che in ogni caso l’energia di cui noi disponiamo è la stessa (thelos, conatus, pulsione vitale), la consapevolezza non fa che spostare ad un livello più alto ciò che è desiderabile, per cui non possiamo più essere appagati da piaceri di ordine inferiore.

Il dovere morale di cui parla Carlo diventa allora una necessità, qualcosa di cui sentiamo di non poter fare a meno, al punto che il proprio piacere immediato passa in secondo piano, rispetto alla necessità-dovere di partecipare e contribuire al bene comune.

“Sia la nostra vita fisica che quella sociale, i costumi, le abitudini, la saggezza che ci viene dalla conoscenza del mondo, la filosofia, la religione, e persino molte vicende casuali, tutto ci dice e ci ripete:

che noi dobbiamo rinunciare. […] Tuttavia, per fargli assolvere questo difficile compito , la natura ha fornito l’uomo di abbondante forza, attività e tenacia: In particolare modo, però, gli viene in aiuto quella legerezza indistruttibile che gli è stata conferità. E’ questo che lo rende capace di rinunciare in ogni momento a una cosa singola, perché egli possa nel momento successivo stendere la mano verso qualcosa di nuovo; e così inconsapevolmente ricostruiamo sempre ancora una volta la nostra vita. Sostituiamo ogni passione con un’altra, occupazioni, tendenze, predilezioni, manìe, tutto sperimentiamo per esclamare alla fine che è tutto vano. Nessuno si spaventa dinanzi a questo detto falso, anzi blasfemo, si crede persino di avere detto qualcosa di saggio e di inconfutabile. Sono pochi gli uomini che presagiscono tale intollerabile sensazione, e per evitare tutte le rassegnazioni parziali rinunciano una volta per sempre a tutto”

Goethe, che aveva letto un “libriccino” su Spinoza.

@filosofiazzero

Puoi far parte del tutto con la supponenza di marcare la discontinuità tra te e il resto del mondo (il marchese del Grillo: “io sono io e voi non siete un c…”. (scenario collettivo frantumato: “Ubi maior, minor cessat”). Oppure puoi riconoscere l’altro da te come co-inquilino dello stesso pianerottolo, riservandogli attenzione e rispetto (scenario collettivo coeso). Spinoza docet.

@rozmilla

Mi togli le parole di bocca.

I piaceri di “ordine inferiore” sono un lascito della natura, che l’ego enfatizza a dis-misura, con conseguente “schiavitù dei sensi” (dipendenza dal biologico).

Alzare il tiro, rispetto all’ordinario, al “si dice”, al “così fan tutti”, consente all’essere umano di divenire sè stesso: homo sapiens sapiens. Un salto ontologico che rende felici gl’idealisti. Ma che non può impedire al minimalista di suggerire: attenzione, evitiamo che il “razionale” divenga un assoluto!. Primum vivere. Deinde philosophari (Aristotele, Hobbes).

…è quello che stiamo tutti facendo(impossibile non sia)!

O che tutti, tutti insieme, si incominciasse a essere meglio (o se stessi o anche meno) o un Governo Mondiale che assicurasse l’eguaglianza la solidarietà eccetra…cominciando magari dal nostro governo, se lo fosse possibile…(a partire ognuno dal suo pianerottolo)

E’ così che è giusto dire?

Cari Carlo e Rozmilla,

a mio parere a voi sfugge l’aspetto che invece io considero fondamentale, e cioè che l’unica cosa su cui possiamo intervenire è il contesto collettivo, il che coincide col fare politica.

Il punto cioè non sta nel riconoscere o non riconoscere se esista un aspetto individuale, quello ovviamente esiste, ma:

– intanto, è estremamente difficile intervenire a questo livello, perchè non si insegna a diventare e restare liberi, si tratta di conquiste individuali risultato di lunghe riflessioni e battaglie svolte nel proprio intimo.

– intervenire a questo livello credo che sia perfino pericoloso, in fondo tutti i regimi dispotici si sono basati sul possesso dell’anima della gente, e mi fa paura ad esempio la riflessione di Carlo sull’inferiorità dei bisogni biologici: caro Carlo, ci sono forme di condizionamento culturale che sono molto, ma molto più pericolose e dannose che non il semplice assecondamento delle spinte istintuali. Tali aspetti più istintuali sono dannosi soltanto a causa del contesto, in un contesto naturale, sono appropriate: quindi, andiamoci piano.

Quando osservo con quale facilità ho smesso di fumare, con quanta facilità mi sottopongo periodicamente a diete dimagranti che magari per chi mi sta attorno sembrano non proprio indispensabilli (non sono certo obeso), non v’è dubbio che sento il piacere di sentirmi capace di tale autodisciplina, ma dalle tue parole sembrerebbe che mi debba anche sentire superiore a chi non vi riesce, e questo per me è inaccettabile. Il diavolo si annida nei posti più impensati, sai…

@Vincenzo

La Politica con la P maiuscola (la nostra Costituzione) promuove, sulla carta, le condizioni per cui ogni cittadino possa vivere in modo libero e dignitoso (il che implicherebbe l’insegnamento a “diventare e restare liberi,” tramite la scuola pubblica). Se questo non accade, la colpa ricade interamente sulla classe politica, che, come tu sai, oggi, gode del massimo discredito.

Anche le riflessioni individuali possono portare alla crescita delle virtù personali e civiche, ma è un percorso accessibile solo a pochi, se manca il supporto di un contesto culturale favorevole. I bisogni del corpo devono essere adeguatament soddisfatti. Ma questo non esclude che, con un adeguato “training”, l’individuo possa mettere sotto controllo le pulsioni istintuali, non perchè “inferiori”, ma in quanto fuorvianti rispetto ad una vita libera e dignitosa.

Il giudizio sull’inferiorità dei bisogni biologici è prevalentemente appannaggio dei filosofi dell’Assoluto ovvero dello Spirito. Delle ideologie che promuovono lo Stato Etico. Lungi da me questa idea (platonica).

@ Vincenzo: quando parlo di “piaceri di ordine (o livello) inferiore” mi riferisco a ciò che nel mio percorso giungo a considerare inferiori, che credo sia qualcosa che accade anche “naturalmente”, col passare degli anni, nelle varie età della vita, alle quali corrispondono scelte personali differenti. Ma, lungi da me l’idea di applicare agli altri la mia scala di valori. Ognuno è dove si trova, e sarebbe pericoloso sentirsi superiori o inferiori ad un altro, rispetto a ciò che consideriamo più desiderabile e appagante. Quindi è chiaro che questo discorso si riferisce ad un percorso individuale, di crescita personale.

E ad ogni modo Carlo ha già scritto in proposito molto meglio di me.

Anche se … se ad esempio fossi un insegnante, cercherei di favorire anche la crescita personale dei miei allievi in tal senso – così come madre cerco di farlo, per quanto ci riesco, nei confronti dei miei figli. E pur rispettando la condizione particolare in cui ognuno dei miei figli si trova, non ho dubbi di dover fare qualcosa per migliorare la loro condizione, il loro modo di essere e di comportarsi.

La responsabilità implica ovviamente la responsabilità verso chi è più piccolo. Altrimenti che responsabilità sarebbe? A cosa servirebbe?

Per esempio a me non dispiacerebbe uno stato un po’ più etico, rispetto ad uno stato palesemente immorale. Idem per la politica. Chiaro che l’ideale è qualcosa di ideale, appunto. Ma se non avessimo un qualche punto ideale sul quale regolare le nostre azioni, in che modo potremmo muoverci, agire? L’ideale indica la direzione verso cui andare. È come una mappa ideale, anche se poi il percorso lo dobbiamo fare sulla terra passo passo, verificandolo e trasformandolo dove e quando è necessario.

Comunque … la suddivisione dei piaceri, ossia di ciò che è desiderabile, in categorie superiori ed inferiori, ha storia antica.

A tal proposito riporto un brano tratto dal libro di Barber (già citato), il quale sottolinea come nella nostra società, sempre a causa dell’infantilismo indotto dai mercati, sia in aumento anche la tendenza ad ottenere soddisfazione e appagamento, da quei piaceri cosiddetti “facili”, rispetto a quelli difficili, che abbisognano di maggiore fatica ed impegno (anche personale).

«L’etica tradizionale (in Aristotele, sant’Agostino o Kant, per esempio) distingueva tra forme di piacere di categoria superiore e inferiore, ed affermava che ciò che dà piacere non sempre corrisponde a ciò che è bene.

Ma l’utilitarismo etico moderno di filosofi quali David Hume e Jeremy Bentham cercava di subordinare il “bene” a ciò che è meramente piacevole, per poi, semplificando, ridurre il piacere allo stimolo fisico elementare. Non operava nessuna distinzione fra forme diverse di piacere (o dolore), ritenendo che la felicità dipendesse soltanto dal massimizzare il piacere elementare e minimizzare il dolore elementare per il maggior numero di persone possibile. Ciò permise a Bentham, agli inizi del XIX secolo, di presentare un “calcolo felicifico dei piaceri e delle pene”, utile per quanto semplicistico, che associava ogni genere di condotta ed etica umana a indicatori del piacere e del dolore elementari, semplici e di facile interpretazione. Era bene ciò che induceva sensazioni positive o di benessere e implicava pertanto la presenza del piacere e l’assenza del dolore, secondo il minimo comun denominatore dell’esperienza sensoriale. La felicità era quantificabile. Ma qual era il suo grado di intensità? Per quanto tempo sarebbe durata? Quando sarebbe arrivata? Quanto certa era la sua realizzazione?

Questo significava che il piacere elementare che un bambino (secondo l’esempio freudiano) prova nel giocare con i propri escrementi era semplicemente un altro (largamente indistinguibile) esempio del piacere in senso riduttivo che un adulto può trovare nel suonare il flauto in una rockband afrocaraibica.

Lo stesso Jhon Stuart Mill, allievo di Jeremy Bentham, si oppose a questo genere di semplificazioni affermando la necessità di ammettere un’analisi discriminante dei piaceri, poiché ne esistevano di diversi tipi, alcuni più nobili di altri, altri facili, altri più difficili, alcuni semplici, altri più complessi, alcuni infantili, si potrebbe dire, altri più evoluti. A suo avviso non tutti i piaceri erano omogenei e tra loro commensurabili: esattamente come le mele e le arance, o le feci e i flauti, essi si distinguevano per qualità e quantità. Alcuni piaceri erano da preferire agli altri perché offrivano soddisfazioni “più elevate”, ottenuti in virtù di un lavoro più duro e uno sforzo più disciplinato, e generavano pertanto forme di felicità più complesse e più appaganti. Come in Aristotele, la scala di valori di Mill attribuisce ai piaceri difficili e complessi un valore più alto rispetto a quelli facili e semplici. Nel suo celebre aforisma, affermava che il piacere di leggere poesia è preferibile a quello del gioco della pulce, perché la felicità richiede di abbracciare la massima epicurea che ci esorta a “cambiare il piacere più facile con quello più difficile”, perché “i piaceri difficili sono più appaganti”. »

[Benjamin R. Barber, “Consumati. Da cittadini a clienti”, Einaudi (2010), pagg. 126-127]

Cari Carlo e Rozmilla,

mi sento un po’ frustrato, in quanto ho l’impressione di non essere letto.

Io non dico:

– che esista un metodo obiettivo di classificazione dei desideri

– non dico tuttavia che non se ne debba discutere, anzi una società non può prescindere dall’affrontare tali tematiche collettivamente.

Il punto è che stilare un ordine assoluto di merito dei desideri apre le porte alle fedi con tutto ciò che questo porta dietro.

Ribadire tuttavia la dimensione collettiva significa per me porre una critica spietata alle società liberali, quella in cui viviamo compresa.

Quindi, pur riconoscendo che debba sempre esistere uno spazio individuale da preservare accuratamente, non poso convenire con il liberalismo che fa della morale un fatto individuale, è la società che deve farsi carico di stabilire quali tipi di desideri debbano avere una tutela sociale, un’etica collettiva esiste in ogni caso, dobbiamo solo stabilire se tale ethos debba essere stabilito collettivamente o da pochi che, avendo mezzi economici e mediatici adeguati, possano manipolarci allo loro piacimento.

In risposta, mi citate la nostra costituzione (liberale) e un passo che riporta le tesi di alcuni dei più importanti teorici liberali…

@Vincenzo

Perchè critica “spietata” e non, piuttosto, costruttiva? Le società liberali sono probabilmente il meno peggio, se veramente “liberali”.

Al loro interno possono trovare spazio alcune tutele per la protezione dei più deboli, senza creare scandalo.La nostra Repubblica, ad esempio, non è certamente una società liberale compiuta, ma solo abbozzata. Non privilegia il merito, ma l’appartenenza a bande, che ti offrono prebende se ti adatti a servirle.

@Vincenzo:

“mi sento un po’ frustrato, in quanto ho l’impressione di non essere letto”

È la stessa impressione che ho avuto anch’io … quindi abbiamo qualcosa in comune.

Quindi ti assicuro che nessuno ha mai parlato di stabilire un ordine assoluto di merito dei desideri, né che sia necessario un metodo oggettivo. Se ne stava parlando, appunto.

Poi:

“non poso convenire con il liberalismo che fa della morale un fatto individuale, è la società che deve farsi carico di stabilire quali tipi di desideri debbano avere una tutela sociale.”

A parte che la società è formata dagli individui – si spera, quando però non sono sudditi o schiavi, e già su questo punto ce ne sarebbero di cose da dire – e a parte che è molto difficile “stalilire” quale debba essere l’ethos collettivo – visto che evidentemente siamo manipolati – allora, ancor prima di “stabilire” mi accontenterei di mettere in evidenza le problematiche di un ethos che ci sfugge di mano, e per quali motivi. E che sfugge anche alla politica, ahimé.

E comunque, i desideri che dovrebbero avere una tutela sociale, in campo politico solitamente diamo loro il nome di “diritti”. O sbaglio?

E comunque, se può rassicurarti, già eri avevo scritto alcune cose che non avevo inviato.

L’individuo dovrebbe poter esprimere sé stesso in uno scenario collettivo (lo scriveva Carlo qualche commento fa).

…. ma che tipo di espressione ci potrà essere qualora l’individuo vivesse in una società in cui, anziché venir favoriti gli individui in seno alla comunità, ci fosse ancora in atto la lotta di tutti contro tutti? o di gruppi contro gruppi? Nel qual caso il comportamento più “naturale” per ogni individuo (o gruppo) non potrebbe che essere quello di cercare di sopravvivere ingannando e opprimendo gli altri così come gli altri opprimono e ingannano lui?

Finché non esiste una coesione sociale per cui gli individui si sentono e sono parte integrante della società, dove ognuno lavora sia per se stesso che per il bene comune, e per cui il suo proprio bene non si discosta dal bene comune, è difficile che le cose possano evolversi in positivo.

Tornando ad uno dei temi del post, il vero lenone nella condizione sociale è il potere indiscusso del mercato capitalistico-finanziario che sprigiona la più grande potenza distruttiva assoggettando gli individui, e le comunità, rendendoli schiavi all’unico fine di aumentare indefinitivamente quello stesso potere.

In definitiva, risultiamo tutti vinti e impotenti, compresi i funzionari di quel potere. Trovo così assurdo che certi individui e corporazioni cerchino di aumentare in modo indiscriminato quel loro potere, totalmente fuori di senno di senso e scopo. Un potere che vuole aumentare talmente se stesso, fino al punto di autodistruggersi. E tutto questo non ha alcun fine e scopo razionale, è del tutto irrazionale: l’irrazionale che diventa reale. L’unica spiegazione è che tutto ciò sia la manifestazione di un palese impulso di morte.

Possiamo inoltre osservare come il sistema capitalistico lavori per disgregare la coesione sociale e impedire la crescita di individui integrati e consapevoli, e come l’aumento dell’individualismo faccia il miglior gioco per il mercato dei consumi.

Più gli individui sono soli, disgregati, meno capacità hanno di opporsi al potere del mercato. Le loro scelte, per quanto eroiche, restano sporadiche e non hanno alcuna possibilità di incidere e contrastare quel potere.

“Possiamo inoltre osservare come il sistema capitalistico lavori per disgregare la coesione sociale e impedire la crescita di individui integrati e consapevoli, e come l’aumento dell’individualismo faccia il miglior gioco per il mercato dei consumi.”

Che fare? Praticare il miglioramento indivuduale e/o circoscritto all’ambito circostante potrebbe essere negativo in quanto troppo individualistico e favorirebbe alla fine il sistema capitalistico. Partecipare alla politica sarebbe partecipare alla politica la cui regia, in realtà, è in mano al potere (sempre capitalistico-plutocratico-finanziario) Uno Stato etico, o un non-Stato, ma rischiando sempre che fosse il “potere” che se ne avvantaggiasse? Votare Bersani ?Banale. Non votare? Già fatto! Riunirsi a Rescaldina, alla Biblioteca Comunale per “affrontare tali tematiche collettivamente”? Come?

in effetti occorrerebbe forse ripartire da alcune definizioni di base, che non sempre sono condivise (quindi, figuriamoci, se già talvolta non siamo in grado di condividere le definizioni, hai voglia a condividere il resto…) – comunque: che cosa intendiamo per individuo? per società? per comunità? ecc. ecc. (e dunque, conseguentemente, per bisogni, desideri, ecc.) e quand’anche dicessimo – com’è ovvio dire – che individuo e società sono dialetticamente connessi ed inscindibili (un individuo è sempre un individuo sociale, così come una società è sempre una società di individui), non è che abbiamo proceduto granché…

Stessa cosa per quanto concerne la relatività storica dei bisogni – mutevolissimi per loro natura.

Spinoza però ci pone una domanda: poiché esiste un’invarianza antropologica (e “naturale”, dunque biologicamente determinata, con tutte le pinze del caso su tale determinazione) nella connotazione del desiderio (e degli “affetti” connessi), quali risposte razionali siamo in grado di dare come società (e, ormai, direi come specie) per evitare che l’irrazionale e la follia diventino reali?

Che fare? (praticamente, politicamente) è la domanda che sempre ci poniamo, e che sempre ci appare enorme (appare incongruente ed eccessiva a noi come singoli, di fronte a potenze quali possono essere quelle finanziarie o tecnologiche o ambientali od anche demografiche e culturali). Tuttavia da questo domandare e ragionare non si può prescindere. Se già cercassimo di reindirizzare il corso politico italiano (pur piccolo nell’economia globale, certo) verso modalità più razionali e meno “di pancia” (con annesse proliferazioni di vani desideri), sarebbe già qualcosa…

…appunto!

Mario, potrei riassumere (scherzosamente, sperando che non ti offendi) il tuo intervento dicendo “che bello dialogare giusto per il gusto di dialogare, ma garantendosi nella maniera più assoluta di non giungere ad alcuna conclusione (sennò, di cosa parleremo la prossima volta?)” 😀

Davvero, non credo che in questo caso ci sia un problema di mettersi d’accordo sul significato delle parole, mi spiace, ma non trovo stavolta il tuo intervento molto difensivo.

@Rozmilla

Eh no, non facciamo però i furbetti.

Qui, c’è in gioco una questione che non è affatto nominalista, se come dicono i liberali seguendo Locke, l’individuo preceda la società, o al contrario se la società preceda l’individuo.

Non è come l’uovo e la gallina, non scherziamo.

Locke in sostanza parla di un uomo che a un certo punto decide di costituire la società, e così la sua preoccupazione principale è quello di garantirgli le libertà di cui egli godeva prima di costituire la società.

I comunitaristi invece, ed io tra questi, pur non considerandomi un comunitarista, sostengono una tesi opposta, che cioè la società preceda l’individuo. Naturalmente, stiamo riferendoci all’individuo culturale, non all’individuo biologico che ovviamente viene prima. A Locke cioè sfuggiva che le due entità non coincidono, non è che l’uomo quando nasce, nasce già come essere culturale, è solo in quanto membro di una società a cui appartiene per nascita e senza sua volontaria adesione, ha una madre che gli insegnerà la sua lingua e i suoi costumi. Da questa cultura, ci si potrà distanziare, ma mai e poi mai essa potrà essere annullata, rimarrà una traccia indelebile, qualcosa che ci porteremo per tutta la vita. In alcuni casi, addirittura non vi è che riversamento della cultura colelttiva nell’individuo che sarà incapace di una sua autonomia di giudizio.

Per queste ragioni, la società non costituisce un pericolo, un danno inevitabile per l’individuo, come sostengono i liberali, che per questa ragione sostengono lo stato minimo “meno stato c’è, meno danno si crea”. Al contrario, la società fonda l’individuo, ne è la fonte di esistenza in quanto gli trasmette questo patrimonio culturale. Il punto insomma è che noi prima che esseri liberi, siamo esseri sociali. Ignorare che il signor Barilla con la pubblicità martellante possa imporci di consumare le sue orribili brioscine, significa essere inermi verso chi ha mezzi economici e mediatici per influenzare i suoi simili.

Come vedi, la questione non è afaftto banale e meno che mai nominalistica.

Mi fermo qui per il momento (non ho tempo per proseguire), ma tornerò.

@Vincenzo: beh, ma che c’era da difendere?

Piuttosto trovo semmai inconcludente questa perenne discussione sulla società e sull’individuo – è ovvio che si danno insieme e che soprattutto mutano insieme (e tra l’altro occorre non fare confusione nemmeno tra stato e società, cose diversissime tra di loro).

Beh, Vincenzo, se il mio intervento non è difensivo, è perché non ho alcuna percezione di dovermi difendere. Difendere cosa? E da cosa?

Non penso nemmeno che le nostre (mie e tue) opinioni siano poi tanto divergenti, mentre è più probabile che sia solo una carenza di informazioni, dovuto anche alla difficoltà di esprimere per intero tutto il proprio pensiero in una manciata di parole e una decina di commenti, che nel precedente dialogo (in particolare fra me e Carlo) si è soffermata sugli aspetti soggettivi delle dinamiche del desiderio, senza peraltro averle esaurite, perché ce ne sarebbero di cose da dire, a iosa, sulla natura e l’origine del desiderio, e sul perché e il percome siamo giunti dove siamo.

In realtà, il fatto che tu ti sia inserito, facendoci notare che non è questo il modo di affrontare il problema, ha impedito di poter concludere la discussione che stavamo analizzando dal punto di vista del rapporto piacere-desiderio-successo riproduttivo, e conseguente violenza che pervade la nostra società umana, e dove la morale si è rivelata l’unica strategia evolutiva che ha potuto mitigare l’aggressività innata della specie homo-scimmia.

È come se noi fossimo stati intenti a cucinare un cuscus antropologico, e tu vieni a dirci, no il cuscus non va bene, buttate via il cuscus e facciamo un minestrone politico. Certo, possiamo anche cucinare un minestrone – anche – ma intanto noi stavamo cucinando un cuscus, e non vedo perché dovremmo buttarlo via. Non vedo perché una cosa debba escludere l’altra, voglio dire.

Devo dirti però, che data la frequentazione di lunga data, per quanto mi riguarda mi sarei aspettata da te un po’ più di credito rispetto alla complessità delle mie opinioni, che non si possono liquidare certamente con l’etichetta di liberismo. Anche perché è chiaro che è anche nel liberismo del mercato che individuo uno dei nemici da combattere e dal quale ci si dovrebbe difendere, a livello pratico, e al quale si dovrebbe politicamente porre dei limiti. Ma ovviamente quello è un altro discorso, che non dico che non possa essere affrontato. Ma è e resta un altro discorso, ripeto, senza che uno debba escludere l’altro.

Voglio dire, e mi sembra di averlo già detto, che il problema complesso non può essere affrontato da un solo punto di vista, che come sostieni tu dovrebbe essere eminentemente politico, ma può essere anche affrontato individualmente e socialmente con una presa di coscienza a livello sociale, che dovrebbe prevedere un’educazione più diffusa e capillare per mitigare gli aspetti più aggressivi della natura umana. Tutti gli aspetti sono interconnessi tra loro e si condizionano reciprocamente. O no?

A questo punto mi sento autorizzato ad aggiungere al couscous ed al minestrone un po’ di macedonia… e trascrivo qui sotto un brano (estrapolato, e dunque spero comprensibile) da un mio scritto di qualche anno fa (“Uscire dal ghénos”) in cui riporto in estrema sintesi le tesi di Virno su moltitudine, popolo e individuo, a partire dall’interessantissima teoria dell’individuazione di Simondon – tesi nelle quali mi ritrovo pienamente, o che comunque reputo foriere di sviluppi teoretici (e pratici) in grado di andare al di là degli schemi rigidi che oppongono individuo e società:

Virno riprende qui le teorie sull’individuazione di Simondon: l’essere umano è un soggetto anfibio, un misto di indeterminato (preindividuale) e di individuale. Proprio nel rapporto (e nella frizione o crisi) tra questi due elementi della “natura umana” si gioca la partita etico-politica futura. Virno intravvede nella moltitudine non tanto un bene in sé, quanto la possibilità di conferimento del massimo valore all’individuo sociale, all’esistenza irripetibile del singolo già sempre correlato, in rete con i suoi simili, senza la forzatura di dover aderire a un universale posticcio e imposto dall’alto, un universale che sarebbe una reductio ad unum delle sue molteplici possibilità – che dunque pretende di assimilare a sé il singolo, un ghénos che riassorbe in sé l’individuo atomizzato. In ciò riprende l’idea, spesso trascurata in Marx, del collettivo come potenziamento dell’individuale: proprio gli elementi indeterminati di cui ogni individuo determinato partecipa possono tradursi in una ulteriore individuazione resa possibile e anzi sollecitata dalla dimensione collettiva. Ciò significa che la moltitudine non coincide con una forma di anarchismo e che intende piuttosto coniugare in maniera creativa e dinamica, l’individuale e il collettivo, ponendosi al di fuori della logica identitaria del ghénos e della guerra che essa comporta.

Ciò che secondo Virno rende epocale ed ineludibile il nodo della “natura umana” è l’attuale fase del capitalismo avanzato, che mette al lavoro, e dunque irretisce nella logica dello sfruttamento e della valorizzazione, proprio quell’invariante biologico, in particolare la facoltà creativa del linguaggio, che fino ad ora era rimasto inespresso e sottotraccia, e su cui si gioca il destino politico della moltitudine.

@Vincenzo:

“la società fonda l’individuo”

Su questo punto, diversamente da te, non mi accontento di prenderne atto, ma critico il modo in cui eventualmente la società fonda l’individuo, cercando di scoprire l’origine dei processi evolutivi che ci hanno fatti diventare e essere ciò che siamo. Perché solo se capisci gli automatismi che ci muovono come burattini, puoi avere qualche possibilità di evitare di essere biologicamente determinato. Per questo mi chiedo se non si può far qualcosa per fare in modo che l’individuo possa essere “fondato” in altro modo. Andare alla radice del problema, quindi, e non soltanto potare le fronde.

Come Foucault puntualizzava, non voglio limitarmi a dire “così stanno le cose”, ma lo dirlo nella misura in cui si possa trasformare il reale.

Tu dici, attraverso la politica. Mentre a mio avviso la politica è finora e ancora il campo dove si esprimono e si ripropongono le stesse conflittualità e gli stessi comportamenti aggressivi di dominio. Politica come polemos, come guerra diminuita, ma pur sempre guerra. E purtroppo c’è chi la fa, molto più contro di noi che a nostro favore. Il problema della politica è che viene fatta dai politici.

Guarda anche solo questa discussione fra me e te. Stiamo collaborando o siamo entrati in competizione? Ma a che scopo la competizione? Perché? Bisogna aggredire il problema, i problemi comuni, collaborando tra di noi, e non aggredirci tra di noi.