Comme je descendais des Fleuves impassibles

Je ne me sentis plus guidé par les haleurs…

(A. Rimbaud)

La dialettica concepisce ogni forma divenuta

nel fluire del movimento…

(K. Marx)

1. I fiumi sono degli individui naturali straordinari. Ogni volta che ne vedo uno non so resistere, devo raggiungerlo, affacciarmi sulle sue rive, percorrerlo con lo sguardo in entrambe le direzioni, immergermi (non fisicamente, anche se vorrei) nelle sue acque, entrare nel suo misterioso flusso. Mi accontento anche di indugiare, svagato e sognante, fissando a lungo quel perenne scorrere delle acque, esperienza quantomai ipnotica. Perenne scorrere: quasi un ossimoro…

2. Fondamentali per l’insediamento antropologico e la nascita e lo sviluppo delle culture umane; vezzeggiati, curati, domati, deviati, sfruttati, canalizzati – un tempo con rispetto e devozione; onnipresenti nelle rappresentazioni estetiche e letterarie, spesso divinizzati e resi sacri; ma più di recente, con il dominio e la distruzione sistematica della physis per scopi ben poco (o fin troppo) “civili”, maltrattati, inquinati e avvelenati.

(Il mio primo incontro con un fiume, a 5 o 6 anni, avvenne nella “progressiva” Lombardia del boom economico, e reca con sé il ricordo di una maleodorante fogna a cielo aperto, ricoperta di uno strato oleoso di schiume di varia coloritura e consistenza).

Si prendono talvolta la rivincita, inondando impietosamente le città che li hanno imbrigliati e cementificati. Ma i fiumi vivono secondo natura: scorrono e respirano, si gonfiano e si inaridiscono, e la loro misura (per noi dismisura) ha la cifra della necessità.

Il pensiero filosofico non poteva non catturarne, fin dai suoi esordi, la valenza emblematica ed il profondo significato…

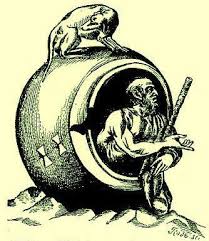

3. Il pensiero corre (e scorre) naturalmente ad Eraclito, nei cui oscuri meandri teoretici la metafora fluviale ricopre un ruolo fondamentale. Certo, il vero cuore del suo pensiero sta piuttosto nel concetto di logos universale, nella dottrina dell’unità dialettica degli opposti, o nel fuoco cosmico (a sua volta un fiume semovente che scorre in su e in giù, perennemente) – ma è innegabile che l’evocatività fondativa ed ontologica della figura dello scorrere delle acque in relazione alla vita, al cosmo e al tempo (il fin troppo popolare, e non presente negli scritti, panta rèi), costituisce il fascino profondo del pensiero eracliteo.

4. Come dicevo in apertura, l’esperienza della visione percettiva di un fiume – che però in questi casi presuppone una serie di categorie già fissate, una su tutte il fiume come soggetto, come “individuo” naturale compiuto, dunque separato dalla totalità entro cui è inserito e dalla quale è solo arbitrariamente separabile – richiama molte suggestioni. Partiamo proprio da quelle eraclitee (o affini alla linea di pensiero del divenire):

-la relazione tra identità e mutamento (“mutando riposa“, dice un frammento)

-l’impossibilità di afferrare l’attimo (nell’estremizzazione di Cratilo non ci si può immergere nello stesso fiume nemmeno una volta)

-l’inarrestabilità e necessità del flusso

-la ciclicità (del resto tutto il pensiero eracliteo, coerente con la mentalità presocratica, pone l’accento sulla rotazione degli enti e dei fenomeni)

-infine, ancora più pericolosi, il gioco e il caso (quella cosmica “spazzatura sparsa a casaccio” e l’immagine del “bambino che gioca con i dadi” che tanto avrebbero colpito Nietzsche).

Le cose devono poter fluire liberamente, pena l’incepparsi dell’armonia conflittuale interna ai processi naturali. E’ bene ed è anzi necessario che le cose scorrano, che fluiscano liberamente, che si compiano. Porre dighe, tentare di arrestarle sarebbe come voler dare una forma all’acqua, afferrare ciò che per sua natura è inafferrabile. E se anche ciò avviene per qualche tempo, prima o poi qualcuno pagherà il fio per la colpa commessa (si veda il “crudele” Anassimandro).

5. Anche i ponti sui fiumi (o in generale sulle acque) svolgono una funzione estetico-simbolica cruciale. Il ponte è ciò che congiunge, ma è anche ciò che taglia e che aggira, che apre nuovi orizzonti allo sguardo, ed infine ciò su cui si sosta a contemplare lo scorrere delle acque. Acque placide o minacciose, trasparenti o torbide, specchi argentati o sottili pellicole sotto cui si nascondono misteri abissali – volti riflessi e inconsci inquieti (e del resto, come sempre il grande saggio Eraclito ci sussurra, “la natura ama nascondersi“).

Per quanto si tratti di specchi marini e non fluviali – ma i fiordi norvegesi sono lingue di mare che si insinuano nella terra, fiumi all’incontrario – i ponti delle opere di Munch sono le metafore essenziali di una precisa ricerca filosofico-artistica: dal Grido a Ragazze sul ponte, con tutte le varianti e pur con tonalità emotive diverse, emerge evidentissimo il tema dello scorrere della vita, del suo senso e dello smarrimento che la investe. Guardarla scorrere o farsene travolgere?

6. Ultima, ma non meno importante, metafora, quella dell’incedere della storia: in realtà, come ci raccomanda lo storico Edward Carr, occorre essere molto cauti nel considerare la storia come progressiva in sé. Le anse dei fiumi possono essere, a tal proposito, piuttosto ingannevoli (ne avevo parlato qui).

In ogni caso il flusso della storia, come quello dei popoli che manifestano – con buona pace degli ideologi (antidialettici) della fine della storia – pare ben lungi dal volersi arrestare o impantanare. Se il margine d’incertezza resta elevato, mi piace pensare con il Marx del Poscritto alla seconda edizione del Capitale che “nella sua forma razionale, la dialettica è scandalo e orrore per la borghesia e per i suoi corifei dottrinari, perché nella comprensione positiva dello stato di cose esistente include simultaneamente anche la comprensione del suo necessario tramonto, perché concepisce ogni forma divenuta nel fluire del movimento, quindi anche del suo lato transeunte, perché nulla la può intimidire e essa è critica e rivoluzionaria per essenza”.

L’ira funesta dell’ingiustizia che cova nel fondo dei fiumi, prima o poi emerge, si gonfia e sommerge, travolge gli argini e tracima per campi, valli e città: difficile allora “spegnere la dismisura più di un incendio” come di nuovo raccomanda Eraclito.

***

(Anche se in fondo sappiamo che tutti i fiumi muovono verso il loro luogo naturale: il grande mar dell’essere…).

bellissima la definizione di individui per i fiumi….:-)

Grande la tentazione di sostare a guardare lo scorrere del fiume e immedesimarsi, o lasciarsi trascinare dal suo inarrestabile moto discendente, nel solco tracciato in tempi immemorabili dalla forza naturale e neutrale, indifferente ai conflitti e ai bisogni più profondi degli umani.

E’ vero che il fiume talvolta è così gonfio e pieno da tracimare, ma dopo aver fatto non pochi danni ritorna a scorrere nel suo letto senza deviare dal corso tracciato, pre-determinato. Le inondazioni accadono spontaneamente, così come spontaneamente refluiscono. Mutare il corso del fiume, invece, o la sua indole trascinante e distruttiva, sarebbe l’impresa ardua che gli umani non riescono ancora ad immaginare, sovrastati da quella forza bruta che sembra impossibile domare – soprattutto quando le forze umane sociali e civili si frammentano in rivoli ruscelli e correnti che si disperdono qua e là, senza ancora riuscire a confluire in un unico luogo, con obiettivi comuni precisi e condivisi.

Non basta l’ira funesta per fare il cambiamento. L’ira funesta, la rabbia, l’indignazione, devono essere convogliate e concentrate verso obiettivi fondamentali. Magari non sarà l’intero mare, ma riunirsi un grande lago potrebbe fare la differenza. Quando il fiume nella sua corsa incontra il lago, è un fatto, perde la forza bruta e si acquieta, smette di essere fiume ed è lago.

I filosofi hanno finora interpretato i fiumi. Si tratta ora di modificarli…

e cosa vuol dire?

perchè, finora cosa si è fatto?

l’uomo, per sua natura, modifica in continuazione….

@Carla

…era una battuta. Parafrasavo Marx… Profetico anche se interpolato…

ciao

Vivo vicino, anzi in mezzo, a diversi fiumi. Alcuni, i più grandi ed anche i più antichi, in apparenza calmi e sonnolenti, paiono a volte quasi immobili, trattenuti e convogliati nel loro impeto primario dagli sbarramenti, dagli argini artificiali e dalle dighe che li hanno domati a monte, e ora sembrano vinti, stanchi e rassegnati. Altri, dal corso più breve e scosceso, sembrano i loro nipoti scalpitanti, vivaci e attaccabrighe per natura: quante volte li ho attraversati su passerelle mobili, che variavano in dimensione e stabilità, perchè il percorso delle acque mutava spesso forma tra i massi del loro letto. E quante volte, invece, li ho visti trasformare in preda all’odio, trasportando fango fino a cancellare la vista dell’acqua, trascinando massi enormi e alberi grandi e vecchi di secoli come fossero fuscelli di paglia. Amo molto i miei fiumi, li rispetto e li temo perchè, nonostante i vecchi siano all’apparenza placidi, so quanto e cosa siano stati capaci di fare in un passato recente, come a dire: la pazienza é tanta, ma quando la perdo sappi che le conseguenze saranno gravi per tutti. Dei più piccoli, sempre rumorosi e ciarlieri, mi piace l’instancabile energia, il voler mettersi in vista come tutti i ragazzi, il richiamo che sembra si rilanciano quasi a contarsi in compagnia. Ma, come anche per i ragazzi, quando fanno branco c’è da stare in guardia. Dai ponti, che trovo essere metafore molto belle, mi fermo spesso a guardare in basso, e ha volte ho l’impressione che tutta quell’acqua, pur non facendo caso a me, si comporti come fanno i gatti: guardano da un’altra parte, ma sanno bene che ci sei, però ti lasciano credere il contrario. Per farti sentire sicuro e padrone delle cose. Che é quello che vogliamo.

Fabio, in effetti, a volte prendo le cose troppo sul serio:)

i fiumi sono veramente da tenere controllati, possono diventare pericolosi e rompere gli argini…vanno curati.

Il fiume, come metafora dell’incedere della Storia, nel quale gli uomini sono trascinati dallo scorrere incessante, necessitante, non-luogo dove l’uomo soccombe tra gorghi, anse, anfratti. Il fiume non è un luogo d’incontro: gli uomini sostano sulle rive spinti ad andare altrove, e con minor sforzo nel flusso della corrente. Il fiume non ha un centro, bensì un inizio e una fine: trascorre in un perpetuo divenire tra “ex quo” e “ad quem”, tra “ciò da cui” e “ciò verso cui”. Preso simbolicamente, e non solo, il fiume è qualcosa che mi inquieta. Senza contare che se il fiume Po, per quanto placido e sonnolento, è stato preso come simbolo-Dio dalla Lega, questo mi fa dubitare che possa essere un buon punto di riferimento, qualcosa da seguire senza temerne i pericoli impliciti. Per questo ieri ho pensato alla differenza simbolica fra il fiume e il lago, come luogo di raccolta. Superficie di acque per lo più ferme calme serene, il lago sta, contenuto dal circolo dei monti, e le sue rive sono idealmente equidistanti tra loro e dal centro.

E sì, mi sembra un luogo più umano, un luogo da dove si può intravedere un orizzonte di senso. E se ci dev’essere un senso, non vedo come non debba essere un senso umano. Forse certi filosofi sono così abituati a parlare di necessità e di eternità che non riescono proprio a vedere l’orizzonte di casa e a considerare ciò che ancora è possibile all’interno di questo cerchio.

I fiumi continueranno a procedere nel loro percorso, le montagne resteranno inamovibili, il sole continuerà a splendere per miliardi di anni … ma gli uomini dove stanno andando? il cammino della civiltà dove li sta portando?

(qualche tempo fa guardavo un documentario naturalistico che riprendeva … una mandria di gnu che durante la stagione secca migrava nella savana in cerca di acqua. Quella moltitudine di animali in movimento somigliava ad in fiume, un fiume animale che però non seguiva un percorso preciso ma proseguiva spinto unicamente dall’istinto di sopravvivenza. Solo “all’incirca” gli gnu sapevano dove andare, nessuno di loro ricordava più, e forse non lo avevano mai saputo appieno, qual era il luogo da dove poter agevolmente attraversare il fiume, dov’era il guado. Solo una vaga idea, memoria o ricordanza collettiva affidata all’inafferrabile eco di vene sorde in cui era stata registrata la rotta da seguire da anni e anni, che però poteva avere un margine d’errore misurabile in miglia umane. Gli gnu che erano in capo alle fila, quelli che avrebbero dovuto essere i i più forti ed esperti, i capi, sembravano essere lì per caso, mandati avanti dagli gnu che li spingevano alle calcagna. E infatti, guarda caso, la grande mandria raggiunse il fiume in un punto particolarmente impervio del tutto inadatto al transito, e dal ciglio del dirupo quelli davanti iniziarono a precipitare di sotto spinti dalla massa che premeva alle loro spalle. Corpi che rotolavano uno sull’altro, qualcuno che tentava di risalire il pendio, altri che venivano trascinati via dalla corrente o perivano nelle fauci di coccodrilli che giustappunto li stavano aspettando. Nel flusso, appena un poco defilato, c’era anche un gruppo di gazzelle che, per quanto solitamente più accorte e prudenti, e per quanto si dessero da fare per sfruttare al meglio la propria intelligenza – che comunque in quel caso serviva a poco – poiché erano in minor numero ebbero comunque la peggio. Mentre la gran massa degli gnu riuscì a comporsi in un ampio blocco contrapposto alla corrente del fiume in piena, come una sorta di ponte mobile formato dai loro stessi corpi, e nonostante le ingenti perdite all’incirca un buon numero di loro riuscì a cavarsela. Il commentatore concludeva dicendo che “sembra proprio che in situazioni di pericolo e d’emergenza l’istinto e la forza bruta siano le condizioni necessarie e indispensabili alla sopravvivenza, e abbiano (sempre) la meglio sull’intelligenza”.

Chissà, mi chiedo, se per gli esseri umani (fiume umano, fi-umana) “funziona” diversamente … Dal punto di vista biologico, della specie, la forza bruta istintuale si rivela spesso una scelta obbligata e vincente, necessaria alla sopravvivenza . E purtroppo sembra che persino in “democrazia” valga la stessa regola. Ma, non so perché, c’è qualcosa che non mi torna … e mi piace ancor meno (ma forse lo dico solo perché non sono nemmeno una gazzella))

@ Milena:

Chissà se è vero che la bellezza salverà il mondo, come pensava Dostoevskij. Di certo la bellezza eleva lo spirito, e commenti come quello che hai postato ieri aiutano senz’altro il nostro spirito ad elevarsi..

@ Francesco

Non capisco cosa intendi: per favore (se puoi) spiegati meglio.

Che, davvero, mi è difficile prenderti sul serio. Se non lo avessi scritto io, il commento che ho postato, ma lo avessi soltanto letto, la mia prima reazione sarebbe stata (senza dubbio) di indignazione. Ma come, avrei detto, come si fa a paragonare gli uomini a degli gnu? No, no, non è possibile, avrei detto. E infatti non ci vedo niente di bello, ma di tragico può darsi di sì. Perché, a pensarci bene, non è detto che sia proprio così facile elevarsi al di sopra delle forze istintuali che ci animano. Per questo farei una distinzione fra il desiderio di potersi elevare e l’illusione di esserlo di già, concretamente e una volta per tutte, nell’ambiente umano, e sociale, in cui viviamo. Ambiente nel quale la legge naturale tuttora imperante è quella del più forte – un piccolo particolare che l’uomo sul cammino della civiltà non è riuscito ad eludere, visto che (è ampiamente documentato) nonostante l’impegno e gli sforzi, perlopiù ancora oggi sono i più forti a fare le leggi e a servirsi della scienza, delle scoperte e delle energie dei migliori cervelli, nonché degli apparati tecnico-scientifici ed economici ai loro principali interessi e scopi. E dove per “forti” non si può sicuramente intendere nel contempo anche “buoni” e “giusti” e “virtuosi”, e neppure “intelligenti”.

@ Milena:

Insisto. La bellezza cui mi riferisco ovviamente non riguarda il contenuto di ciò che scrivi, che tocca i temi forti della sopraffazione, del conflitto tra l’animalità e il sublime di cui comunque l’uomo è pur sempre capace. Ma è inerente alla forma che adoperi per descrivere tutto ciò. O meglio, se così posso dire, alla poesia che comunque raggiunge l’animo di chi legge il tuo pezzo, anche se l’argomento trattato è dei più drammatici. Forse non si dovrebbe, ma leggendo il tuo commento sono stato più colpito dalla capacità che hai di descrivere le cose, che non dalla crudezza di ciò che hai descritto. E questo ha elevato il mio spirito.

Grazie, Francesco, sono lieta che tu abbia trovato quel pezzo di tuo gusto, e sei molto gentile. Mentre io sono sempre molto preoccupata di dire qualcosa di sbagliato. Invece, a quanto pare (come diceva un tale), “questa qui qualche volta riesce a mettere insieme qualcosa di commestibile”.

E oltretutto ritengo che siamo in buona compagnia.

Per quanto riguarda la forma, sono d’accordo che dare una forma alle cose è importante perché queste abbiano un aspetto chiaro e non caotico. Però, da persona semplice penso anche che se non avessimo un contenuto adeguato da mettere in pentola, sarebbe inutile tentare di cucinarlo, e che quindi forma e contenuto non possono essere separati. Ma è anche vero che se lasciassimo i contenuti in forma caotica, questi sarebbero meno utilizzabili, persino inservibili al fine di una cultura veritiera.

Tra l’altro, proprio eri ho preso in biblioteca un piccolo libro che mi è piaciuto moltissimo: “L’edificazione di sé. Istruzioni sulla vita interiore” , di Salvatore Natoli, di cui riporto alcune frasi, giusto un assaggio, che mi sembrano inerenti al tema della “forma”, qui intesa però specificatamente come forma umana.

“La vita non è un semplice fluire, ma è un fiorire di forme e di forme viventi. E noi siamo una di queste.”

“Se di libertà vogliamo parlare, possiamo allora dire che più guadagniamo cognizione dei processi che ci determinano, tanto più riusciamo ad essere liberi”.

“Non v’è dubbio che ogni organismo si accresce, ma che può accrescersi solo entro un ambiente che lo favorisce, ma al tempo stesso lo limita.”

“Ogni sistema vivente mantiene la propria identità o forma solo ridefinendosi rispetto all’ambiente in cui è attivo.”

Inoltre vi sono citazioni da Aristotele, Orazio, Epicuro, Marco Aurelio ecc. ecc.: un piccolo gioiello.

E Nietzsche che dice: “Era in vostro potere , ed è in vostro potere, “togliere” alle passioni il loro carattere terribile e prevenirle a segno tale, che esse non diventino torrenti devastatori.” “Non si devono gonfiare i propri errori fino a farne delle fatalità; lavoriamo piuttosto onestamente insieme al compito di trasformare le passioni dell’umanità in gioia”.

Ho riportato queste frasi solo perché quando trovo qualcosa di bello mi piace condividerlo.

Ciao e grazie.

@Francesco

Ho sbagliato ancora. Ero imbarazzata e mi son messa a scrivere a vanvera (cosa che mi riesce molto facilmente). Poi però mi sono accorta che è da un po’ di tempo che non penso quasi più alla bellezza, forse anche perché ce n’è sempre così poca e non mi aspetto più di incontrarla o che si faccia vedere. Dove si è nascosta?

Fra sabato e domenica ci ho riflettuto e ora cerco di farmi capire. Nessuno inizia a scrivere, o a dipingere, o a fare qualsiasi altra cosa, con la presunzione assoluta di fare qualcosa di bello, anche se ovviamente ci prova a fare del suo meglio, o ad interpretare o rappresentare quello che per lui è bello. Lo scrittore scrive, il pittore dipinge, eccetera, ed elaborano una certa materia con una certa tecnica che hanno acquisito – oltre al fatto che dopo un po’ d’esercizio ognuno di loro ha un suo proprio stile, e scova ed alimenta alcune vene che possono essere tragiche, o comiche, o poetiche o non so che altro -; ma sono gli altri, semmai, a dire “questo è bello” o “questo lo è di meno”. Tutti noi, di fronte a delle immagini, a dei dipinti per esempio, diremo che qualcuno è bello, qualche altro di meno e di altri ancora diremo che sono decisamente brutti. Per questo ritengo che l’idea di bello o di brutto, in un certo qual modo, sono già dentro di noi, perché in qualche modo sono idee che abbiamo di già configurate. Rimanendo nel campo della pittura, succede allora che quel determinato dipinto sia lo strumento che fa risuonare in noi quelle determinate corde (e non altre) che sono già in noi.

Per questo oso persino dire (e so di non dire nulla di nuovo, anche se non so chi l’ha già detto forse centinaia o migliaia di anni fa) che gli oggetti in sé non sono né belli né brutti, mentre la bellezza è qualcosa che appartiene in primo luogo alla persona che la vede, la legge, l’ascolta. È qualcosa che non può essergli sottratto per sempre. Ritorna, può risorgere dalle sue ceneri – o per lo meno, è così che sento io qualche volta.

Perciò, quella bellezza che tu hai visto è tua, Francesco, ti appartiene. Sei tu quella bellezza, quella poesia, quella gioia, è nel e il tuo stesso spirito, e sei tu che lo hai elevato. È bastato uno strumento, una leva, e un punto, e hai sollevato il mondo. E credo anche che potrai farlo in tanti altri modi e con molti altri strumenti.

E c’è anche il fatto, non indifferente, di potersi scambiare vicendevolmente il piacere di poterlo fare – invece del contrario, intendo dire, perché è chiaro che c’è differenza fra favorire il piacevole o lo spiacevole, l’elevazione o l’abbassamento. Anche se pare ovvio che sono i contrasti più intensi fra luce e buio a rendere più evidenti le visioni, più acute e sensibili le percezioni.

Ciao e grazie ancora.

(“nostra signora ragione” anche oggi ha fatto la sua parte. Spero proprio che non si dia troppe arie, le ho detto. Allora mi ha assicurato in ginocchio di aver fatto voto di umiltà, ma che c’era qualcosa che le premeva ancora di dire, di cercare di capire. Però, dico io, che forse le piace anche “giocare” con il suono delle parole)

@Milena

Innanzitutto mi scuso per non essermi fatto vivo in tutto questo tempo, ma proprio non ho potuto. Poi che dirti, cara Milena.. Tutto quello che hai scritto dopo il mio ultimo commento non fa che radicarmi nell’idea che mi son fatto di te e del tuo modo di scrivere. E se questo è il tuo modo di scrivere quando scrivi a vanvera, figuriamoci di cosa saresti capace nel momento in cui lo facessi sul serio..

Ti ringrazio per le citazioni dal libro di Natoli, tutte molto belle. Condivido ciò che dici a proposito del fatto che se in noi risuonano le corde della bellezza è perché la bellezza è già in noi (e non lo dico, ovviamente, perché con molta benevolenza poni in relazione questa teoria con la mia persona). E poi.. poi ci sono molte cose che ancora avrei bisogno di dirti, ma mi manca il tempo di dar loro forma. Dar forma alle cose perché siano comunicabili è una operazione che richiede tempo, e di tempo adesso ne ho veramente pochino. Magari più in là. Per il momento ti chiedo di accontentarti di quel poco che oggi sono riuscito a mettere insieme, nella speranza che in futuro riesca a fare di più e meglio.

Ancora complimenti, e a presto..

Ti ringrazio ancora molto, Francesco, anche per l’incoraggiamento. Immagino che lavori, per questo hai poco tempo. Ti auguro di riuscire a fare tutto ciò che desideri.

Ma sulla forma, io direi di non fossilizzarci troppo, qualche volta essere un po’ più informali non guasta, o anche sperimentare qualcosa di nuovo. Quindi, non preoccuparti troppo della forma, perché una forma c’è in ogni caso, ma ciò che conta di più sono i contenuti. Infatti, quando parlavo di quella teoria per cui il bello lo riconosciamo dacché è in nostro possesso, avevo tralasciato di aggiungere che il bello, come gusto, è anche il bello di un certo gruppo (o classe, o insieme) che lo riconosce come suo. Dovrei aggiungere molte altre cose, e non mi sembra il caso, almeno per ora.

Approfitto inoltre di questo commento per segnalare, se può interessare a te o a qualcun altro, che il 5 marzo ore 15:00, Natoli sarà a Gallarate al Teatro delle Arti, per una lezione sul “Buon uso del mondo”, Idem, il 2 marzo, ore 21:00, ci sarà Galimberti (Tecnica e natura: il capovolgimento di un rapporto). Idem, il 3 marzo ore 21:00 il nostro carissimo Sini terrà una lezione su “La verità della tecnica”, sempre al Teatro delle Arti.

Una cosa curiosa: l’ultima volta che ho visto Sini (che in realtà è anche l’unica finora), quando terminò la lezione e restò per qualche momento nell’atrio del teatro, riuscii a raggiungerlo per stringergli la mano proprio nel momento in cui stava dicendo “Se rinasco un’altra volta mi dò alla letteratura”.

E’ stato bello conoscerlo di persona, e non soltanto leggere i suoi libri.

Ciao, a presto.

Grande articolo con approfondita teoresi, non c’è nulla da dire! Concordo che i fiumi vanno controllati e curati. Conquistare la pienezza dell’essere è una gran bella bega.

Volevo invitare nel visitare il nostro blog in cui parliamo di una protesta operaia, un’occupazione tutta al femminile praticamente dimenticata dai media. Solo Annozero ne ha parlato.

Anche perchè, come dice mia madre, rimanendo in tema fluviale, l’acqua va sempre a mare.

http://vongolemerluzzi.wordpress.com/

@fishcanfly: grazie per l’apprezzamento e grazie soprattutto per la testimonianza dal cosiddetto “paese reale”

(terrò senz’altro d’occhio il vostro blog, anche perché adoro le metafore marine…)

@milena: grazie per averci ricordato dell’annuale appuntamento con Filosofarti. Qui il programma dettagliato:

http://www.varesereport.it/2011/02/18/gallarate-la-prende-con-filosofia-festival-al-via/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=gallarate-la-prende-con-filosofia-festival-al-via