Leggo e ascolto in questi giorni – anche se distrattamente – analisi varie sulla resistenza ad indignarsi da parte degli italiani a proposito del loro amorale presidente del consiglio. A parte l’antico familismo altrettanto amorale di tanta parte del belpaese (insieme a un bel po’ di ipocrisia gesuitico-papista), mi è inavvertitamente passata per la testa una iperbolica ed irriverente spiegazione di tale deprecabile italico immobilismo.

Leggo e ascolto in questi giorni – anche se distrattamente – analisi varie sulla resistenza ad indignarsi da parte degli italiani a proposito del loro amorale presidente del consiglio. A parte l’antico familismo altrettanto amorale di tanta parte del belpaese (insieme a un bel po’ di ipocrisia gesuitico-papista), mi è inavvertitamente passata per la testa una iperbolica ed irriverente spiegazione di tale deprecabile italico immobilismo.

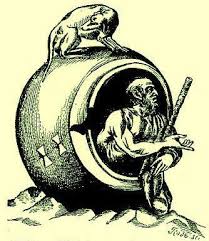

Sentite un po’ qua: in realtà gli italiani nella stragrande maggioranza non s’indignano, poiché riconoscono nel loro attuale ducetto (come già nel precedente) un immorale ed anarcoindividualista novello Socrate. Tesi strampalata, direte voi. Eppure, provate a cimentarvi in qualche paragone…

A Socrate piacevano i “giovinetti”. A Berlusconi pure (vabbé, “giovinette”, ma sempre di carne fresca si tratta).

Socrate partecipava molto volentieri ai simposi. Anche il festaiolo Berlusconi non ne perde uno.

Socrate venne accusato di avere corrotto i giovani ateniesi. Berlusconi ha fatto molto di più: ha corrotto un intero paese.

Socrate aveva introdotto nuovi dèi. Anche Berlusconi ha introdotto nuovi dèi, ricoperti di lustrini e paillettes – per non parlare di se stesso, ricoperto d’oro dalla testa ai piedi.

Socrate aveva espanso così tanto il suo ego, da inventare quel doppio (genio antesignano della coscienza), che nella lingua greca veniva denominato daimonion. Berlusconi ha inventato una cosa molto più semplice, ma anch’essa geniale: la maschera di nome Berlusconi.

Ma la similitudine più sorprendente ce la svela Hegel, a proposito del celeberrimo processo (secondo solo a quello contro Gesù). Proprio come Berlusconi, Socrate non accettò di farsi processare e ricusò il tribunale (quel che si sente spesso indicare da giureconsulti e politici come difesa dal processo, e non nel processo). Tant’è che, come viene sottolineato nelle Lezioni berlinesi sulla storia della filosofia, in quelle pagine straordinarie dedicate al “destino di Socrate”, egli non venne affatto condannato a morte per i suoi presunti reati, quanto piuttosto per aver misconosciuto i giudici (e dunque il dispositivo del nomos ateniese). Hegel assiste imperterrito al dramma e conclude che: gli ateniesi avevano ragione, poiché difendevano la loro eticità; ma anche Socrate non aveva torto, lui che sta per diventare il simbolo e l’eroe immortale della nascente coscienza soggettiva.

La moralità individuale contro l’eticità della pòlis – ieri. La neomoralità narcisistica contro la vetusta costituzione repubblicana – oggi.

Ci sono però due cose che li dividono in modo abissale: la prima concerne la differenza che passa fra tragico e grottesco; e la seconda, ça va sans dire, porta il nome di cicuta.

Spmmessamente intervengo su questa acuta analisi del fenomeno, direi mica tanto pasadossale e alquando verosimili.

Solo che gli ateniesi rispetto agli italiano, avevavo secondo me una fignità dicersa da quella di banderuola che abbiamo noi, che recisionimao tutto, dal fascimo alla resistenza, a seconds di done gira il vento.

E poi almeno Socrate pensava e coerentemente come dici tul la cicuta l’ha bevita. Il costro Premier finirà con il bere champagne ad Antugua e noi, attaccheremo il ciuccio fove vottà il nuovo padrone.

Bel post, complimenti veramente, almeno un pò di sana intelligenza in tutto questo marasma senza testa.

Cordialmente

Luce

Per quanto le analogie o le similitudini possano intrigare, alcune volte quasi sovrapponendosi ai modelli originali, altre in forma paradossalmente rovesciata, personalmente non me ne appassiono mai granché. Che il signore in questione ne fornisca quasi ogni giorno occasioni da ogni punto di vista é, come dire, noto anche al mio gatto. Credo tuttavia di non riuscire più neanche a sorriderne: la riserva di equilibrio fra ragione e passione, cui spesso l’ironia veniva in soccorso, é quasi esaurita. E se il ridicolo, il grottesco, la comicità surreale fino a qualche tempo fa fornivano qualche elemento per una sia pur minima metabilozzazione utile a sopravvivere, credo che anche questo anticorpo stia via via perdendo ogni efficacia. Mi rattrista non tanto ciò che accade per mano dello scellerato personaggio e dei suoi accoliti, che già basterebbe e avanza, ma l’indifferenza, il guardare altrove, il far finta che non stia accadendo, la codardia, in una parola la complicità della ancora oggi maggior parte di questo paese. Che mai come ora, e per ben altre ragioni, penso comunque di amare. Un verso di Giorgio Gaber dice “Io non mi sento italiano, ma per fortuna e purtroppo lo sono”. Grazie, ancora una volta. A tutti.

@luce: grazie!

@xavier: in effetti le scorte sono davvero esaurite, e forse l’indignazione non è nelle corde italiane, non è uno dei “caratteri nazionali” (ammesso esistano).

Mi trovo in accordo con quello che dice Xavier.

Non se ne può più. Certe cose fanno male alle orecchie, agli occhi, al cuore, a tutto. E per quanto non si possa non notare la differenza dell’ordine di grandezza di un fatto rispetto ad un altro, la differenza fra questa schifezza in cui qui in Italia siamo ancora implicati, e l’orrore di ciò che è accaduto ancora ieri a Mosca, la mia prima risposta di fronte a questi fatti è pensare che non può essere vero. No, entrambe le cose, entrambi questi fatti, non sono la verità: uno rimane ciò che è, vale a dire una schifezza; e l’altro senza alcun dubbio è un orrore.

Non ho mai letto le “Lezioni berlinesi” di Hegel, non le conosco. Ma se il giudizio che tu riporti di Hegel, sul perché gli ateniesi avevano ragione a condannare a morte Socrate, è esattamente quello che lui ha espresso, allora io dico che Hegel si sbagliava e che gli ateniesi non avevano affatto ragione. Perché ci sono dei limiti che non possono venire oltrepassati: vale a dire che, in ogni caso e al di là di tutti i ragionamenti che si possono fare attorno ad esso, non si può condannare a morte un uomo.

@milena: sì, c’è senz’altro un problema di dismisura, una vera e propria “iperbole”. Il mondo è in subbuglio (come sempre del resto), e noi siamo qui ad occuparci, volenti o nolenti, dei lupanari del presidente del consiglio.

A proposito delle Lezioni di storia della filosofia di Hegel, anch’io quando lessi quella parte su Socrate fui colpito. Ma ci si deve preliminarmente intendere sull’uso che Hegel fa delle categorie di “ragione”, “eticità”, “moralità”, ecc.: gli ateniesi conservatori difendevano le loro tradizioni (l’eticità), però ciò non toglie che Socrate – anche agli occhi di Hegel – resta l’eroe della libertà individuale e il sorgere di un nuovo principio sulla scena del mondo, anche se pagò con la vita.

La lezione di fondo è sempre quella: la storia si muove in modo tragico, attraverso conflitti “necessari” (ma è davvero così?), e noi non possiamo far altro che contemplarli e cercare di spiegarli. Quel “noi” riguarda lo spirito, la comunità filosofica, ecc. Altra cosa però è essere gli individui in carne ed ossa implicati in quelle storie, e trovarcisi in mezzo, magari loro malgrado.

Rettifico: non “al di là” ma “prima” di ogni considerazione … eccetera.

Sì, lo so, non hanno condannato Socrate per quello che è, vale a dire un uomo, ma per quello che rappresenta. Allora io dico, che è giusto condannare ciò che rappresenta ma non è giusto condannare Socrate.

Qualche giorno fa ho rivisto “Il processo di Norimberga”. Uno delle testimoni e artefici dello sterminio degli ebrei dichiarò che essi (i nazisti) si rappresentavano gli ebrei come dei topi, per la qual cosa era perfettamente logico, non fa una grinza, che il destino di un topo sia quello di essere ucciso da un gatto, e che l’obiettivo di un topo sia quello di uccidere un gatto. È la giustificazione necessaria e sufficiente che, appunto, rende “giusta” un’azione, ma che non è affatto giusta ma soltanto logica, in una logica che però parte da un presupposto errato. E se il presupposto è errato tutti le effetti di quel presupposto saranno errati. Fino alle estreme conseguenze.

Ho sbagliato di nuovo: ho scritto “che l’obiettivo di un topo sia quello di uccidere un gatto”, mentre volevo scrivere “che l’obiettivo di un gatto sia quello di uccidere un topo”. Anche se, secondo quella logica è possibile anche la prima proposizione, ma come passo successivo. Ovvero che appena sarà possibile anche il topo cercherà, non solo di difendersi, ma anche di uccidere il gatto. Perché di certo neppure il topo potrà amare o perdonare il gatto che ha cercato di ucciderlo.

E di fatto anche a Norimberga gli alleati hanno condannato a morte i nazisti colpevoli dello sterminio. Dopodichè anche gli israeliani cercheranno di uccidere i palestinesi che cercano di uccidere gli israeliani … e via facendo. Anche se ognuna delle parti sosterrà la tesi della legittima difesa, o controffensiva. Ma la pace … quando?

Non conosco tutta la storia dell’umanità, ma fra tutti gli eventi del secolo scorso, ce n’è uno che mi è parso un tentativo del tutto nuovo, anche se non so dire quanto riuscito. In Sud Africa, l’esperimento che hanno chiamato della “riconciliazione”. La tesi che sosteneva il processo di riconciliazione era che, in ogni caso, entrambe le parti avrebbero dovuto continuare a vivere insieme, convivere nello stesso luogo, sulla stessa terra. Che non c’era, non c’è, alcun altro luogo dove poter andare. Per cui bisognava avere il coraggio di affrontare la verità, dire la verità. Ammettere di aver commesso un crimine, ammetterlo di fronte a colui che l’aveva subito e chiedergli perdono. Cosa che per entrambe le parti è stata fonte di incommensurabile dolore, ma che era l’unica via possibile per riconciliarsi e giungere alla pace. Per iniziare, ricominciare nella pace.

La cosa sconvolgente, che secondo la logica a cui siamo abituati sembra praticamente impossibile, è che quegli africani, che sono la parte che hanno subito i più gravi e maggiori oltraggi, abbiano accettato questa possibilità di conciliazione. Sembra che la logica che è nelle corde, alla radice del modo di intendere la realtà di quegli africani, si possa sintetizzare nella frase “io sono quello che sono perché esistono gli altri”, vale a dire “le persone diventano persone attraverso altre persone”. E che “quando qualcuno fa del male, lo fa a tutto il mondo e anche a se stesso.” Perchè “Non siamo soli in questo mondo”. Hanno una parola per dirla, una parola che non so come si scriva, ma che più o meno suona “ubuntu” (mi pare).

Sì Milena, “ubuntu”, che è oltretutto la parola della lingua zulu scelta dalla distribuzione-sistema operativo Linux (open source), con il quale lavoriamo in biblioteca e che uso anche sul mio portatile di casa, e con il quale gestisco questo blog – sistema che caldeggio e consiglio, proprio per il significato e lo spirito “comunitario” che lo anima.

E’ scritto anche in fondo al blogroll (la barra a destra del blog).

Affascinante interpretazione.

Tra l’altro l’agiografia berlusconiana testimonia proprio della passione di Silvio per l’ Apologia di Socrate: pare che in una vacanza di qualche anno fa in compagnia del Dell’Utri leggesse il dialogo platonico con tanto di commozione per la scena finale.

@Marco: davvero? quindi è una leggenda diffusa ad arte dai detrattori quella che dipinge il Berluska come uno che non legge un libro da decenni…

Confermo di aver letto la notizia qualche anno fa. Era l’epoca in cui il Berluska trascorreva ancora le vacanze con i suoi compagni di merende Dell’Utri, Fede, Letta etc. Varie foto li ritraevano di bianco vestiti intenti in esercizi ginnici al termine dei quali facevano seguire letture impegnate.

Evidentemente il Berluska, sazio di cultura, ha pensato bene di cambiare stile di vita!!

ricordando la cicuta fai un torto a Socrate

a Socrate non piaceva la carne (materia) ma la forma, esattamente l’opposto, ovvero riconosceva che l’anima appetitiva va verso la materia mentre l’intellettuale va verso la forma, ma non si doveva condannare Eros per il solo fatto che esse sono mescolate in un corpo bello, quando invece disciplinare l’anima a seguire il dio e non non le passioni

i simposi amati da socrate erano filosofici ovvero erano utilizzati per la sua ricerca. Naturalmente anche qui non si dovevano condannare perché erano conviviali. Gesù stesso fu accusato di essere un mangione e un beone

l’accusa di corruzione naturalmente può essere fondata o infondata. Quando è infondata si utilizzano esempi non pertinenti per fondarla, con argomenti retorici; nel processo a Socrate per ingannare i giudici

stesso dicasi per l’idolatria

la maschera è l’esatto opposto del daimon

Socrate aveva ragione ad accusare i suoi accusatori non perché pensava di diventare o perché sarebbe diventato qualcuno (assurdo quello che dice Hegel) ma perché non avevano ragione, nemmeno di accusarlo, ma di sottoporlo a processo. Anche oggi un processo dev’essere motivato. Se non è motivato è illegale (in teoria)

@gnyenpo: rispondo solo alle tue ultime osservazioni (tralasciando il fatto che il mio post era serioso ed irriverente, intenzione che non tutti hanno colto), a proposito di Hegel, perché è un punto importante oltre a non essere affatto assurdo (ma magari ci ritornerò con una riflessione più approfondita): Hegel si limita a “contemplare”, tentando di spiegarla nel suo significato generale, la tragedia di uno scontro etico-politico che avviene nell’Atene dell’epoca (le cui istituzioni giuridiche e la cui mentalità sono oltretutto incomparabili con le nostre). Comincia cioè ad affermarsi un principio soggettivo, di coscienza e libertà individuale, che entra in rotta di collisione con la tradizione etica della pòlis (che tra l’altro verrà riaffermata dal “reazionario” allievo di Socrate, il Platone delle Leggi, ma anche della Repubblica, timoroso di un collasso dell’organismo politico).

Ma il conflitto è forse interno allo stesso Socrate, che da una parte difende e combatte per la sua città (oltre, pare, ad avere idealizzato l’eticissima Sparta), e dall’altra non può non seguire il suo demone.

(L’idea della cicuta, comunque, non sfiorerà mai la mente della grottesca maschera che ci ritroviamo al governo, non certo per caso…)

Se posso dire un’altra cosa … (posso?) almeno da parte mia, spero di aver colto, magari non nei più piccoli particolari, ma il tono e le intenzioni, quelle sì. Soltanto che nello stesso tempo ha prevalso il sentimento di desolazione di fronte ai fatti attuali, quello che sta accadendo, come è ridotta questa nostra povera Italia, ciò che siamo.

Un’osservazione del tutto personale. Ciò di cui mi vergogno è, per esempio, quando sento dire da mia madre che le ragazze che vanno ai festini fanno bene, così guadagnano un po’ di soldi. E non è l’unica persona “perbene” da cui mi giunge lo stesso parere, fin dal caso Noemi. Solo che quella è “persino” mia madre: ciò significa che non avrebbe nulla da obiettare se a quei festini partecipasse sua nipote? Oppure se il problema la toccasse da vicino allora comincerebbe a capire? Mentre, finché sono gli altri/e ad essere coinvolti, va tutto bene.

Imputare la responsabilità della corruzione di un intero paese, a B., in parte è indiscutibile, però mi chiedo se in parte non ha corrotto un paese che per sua costituzione era corruttibile. Vale a dire che B. è la punta di un iceberg, è ciò che emerge, è il “degno” rappresentante ed interprete di una cultura, di un paese in cui c’è una massa più o meno nascosta, più o meno passiva o ignava che lo sostiene. Tant’è che, diversamente, non sarebbe lì dove si trova.

(ps: mi era sfuggita la parola “ubuntu”, ma la frase là in fondo in italiano l’avevo letta eccome. Ciao. Buon lavoro)

Se uno “piuttosto che fare l’impiegato si ammazza” (da un’intercettazione) significa che ogni tipo di scambio è degradante non in quanto tale (non in quanto tale va stigmatizzato) ma soggettivamente, in quanto obbligato. Il resto è moralismo. Eventualmente se c’è un’ ingiustizia in questa storia è di tipo economico, non è tanto la generosità verso le ragazze, ma la povertà economica o sociale di alcune di esse che solo per questo mettono il denaro al primo posto. Si può dire che i poveri sono poveri a causa dei ricchi? Può darsi. Certo è che se fosse giusto oltre che generoso B. dovrebbe istituire un reddito minimo di cittadinanza per tutti. Ma tutti invocano il lavoro e l’idea di scambio, prestazione (prostituzione) compenso, rimane a fondamento di tutto. Ognuno scambia ciò che ha come meglio crede, il problema è non avere nulla. Non è di massima l’individualismo o l’avere una morale individualista, ma l’assenza di una società più giusta, che non obblighi allo scambio. Spesso l’individualismo comincia con l’emarginazione o la condanna ad un oscuro lavoro

È proprio questo il punto. Portando il ragionamento ai limiti estremi, si potrebbe dire che anche vendere il proprio cervello (o il proprio tempo la propria vita) è pur sempre una forma di prostituzione se l’obiettivo da raggiungere è il danaro, se lo scopo che determina un’azione è esclusivamente il danaro. Per cui la morale corrente sarebbe: “sono disposto a qualsiasi cosa pur di ottenerne sempre di più”. “Sono in vendita” – come a suo tempo Scilipoti e compagnia bella, come in tutti i casi di corruzione che saltano fuori – “sono in vendita in cambio di danaro”. Il danaro, in questa etica, è il valore assoluto, il fondamento che giustifica ogni azione susseguente. Per cui, per il danaro uno o l’altro sarà pronto e legittimato a sacrificare anche la dignità umana, l’ambiente e qualsiasi altra cosa.

(tra parentesi: non mi sognerei di condannare una ragazza che concede il suo corpo in cambio di cinquemila euro, anche perché, se è inevitabile vendere il proprio corpo, allora è più furba e/o più fortunata ad averlo venduto al miglior offerente, e dovrei dirle piuttosto “ma brava!”. Con questo non so ancora come giustificare il sentimento di desolazione che mi invade).

Che non viviamo in una società giusta è fuori discussione. Ma che ciò che è giusto debba partire dall’alto, come concessione di chi ha il maggiore potere, se dovessimo aspettarci questo, sarebbe cosa rara e/o pia illusione.

Naturalmente ogni individuo nascendo è costretto ad adattarsi alle “condizioni ambientali” vigenti nell’epoca in cui si trova a vivere . Però, date le teorie emergenti che determinano la realtà attuale, saremmo proprio messi male se non emergessero, e con una certa urgenza, teorie alternative.

Quindi, per quanto riguarda la questione morale, io stessa sento la necessità di punti fermi che non possano essere spostati in qua e in là a seconda di circostanze e interessi individuali.

Come per la politica anche per i costumi vale il principio che da soli funzionano, mischiati con qualunque cosa ne turba l’interna armonia collassano (sarebbe un discorso lungo) Credo che ciò possa valere per il comunismo e per il liberismo che per una democrazia hanno il difetto di essere entrambi ideologici. In democrazia, ciò che impedisce l’armonia con la realtà è da una parte certamente il subire troppo, ma dall’altra sicuramente la troppa intolleranza. Si è subito troppo B. ed ora si esagera! Si colpisce il suo punto debole (cioè la sua individualità) sperando che crolli l’impero mentre il problema B. è il suo punto di forza cioè il populismo (alcuni lo chiamano berlusconismo) Si può vincere il populismo con il populismo? Ora che l’individualità dell’uomo è venuta fuori si dovrebbe evitare di demonizzarla perché è la cosa più antiberlusconiana vista finora e se ci sono dei reati su quelli si deve discutere invece tutti parlano dei costumi sì e dei costumi no. La tolleranza dovrebbe appunto concernere i costumi.

Un dialogo rimasto campato in aria. Riprendo solo ora (dopo aver fatto bagni termali saune e nuotate a iosa).

Non mi sembra che nel caso in questione si discuta di “costumi”, anche se essi fanno da sfondo a qualsiasi situazione – non sono in un compartimento stagno separato, intendo dire, neppure dalla politica. La politica è pratica umana, e gli uomini agiscono mossi dalla legge morale che li anima.

Tirare in ballo la tolleranza, poi, è come dire “siccome siamo tutti peccatori, tolleriamo i peccati altrui in modo che possano essere tollerati i nostri medesimi”. E di fatto la chiesa cattolica assume questo atteggiamento nel giudicare gli accadimenti, anche perché alla fin fine è Dio l’unico giudice; così come ha sempre tollerato le nefandezze degli Imperatori, ieri, e del Sultano, oggi.

Mentre in una società civile non c’è alcuna necessità di parlare di “tolleranza”: ogni cittadino è tenuto al rispetto di se stessi e degli altri, nel rispetto delle leggi vigenti. Dopodichè, non vedo cosa ci sarebbe da tollerare: il favoreggiamento alla prostituzione minorile, forse, o il mercimonio dei corpi femminili, o la corruzione dilagante? Suvvia, non scherziamo …

Le leggi umane, per quanto imperfette e perfettibili, hanno già da tempo posto dei limiti alle azioni che possono ledere la dignità dei soggetti più deboli. Si può discutere se sia giusto attenersi a delle leggi che si ritengono ingiuste, che non vengono recepite come buone regole di relazione tra gli individui, ma non mi sembra si tratti di questo nel caso in questione.