“Commencez par resserrer vos limites”

(J.J.Rousseau, Sur le gouvernement de Pologne)

Accanto ad un Rousseau rivoluzionario (quello del secondo Discorso e di alcune idee contenute nel Contratto Sociale) c’è un Rousseau altrettanto convintamente reazionario. Se ne trovano tracce un po’ in tutta la sua produzione filosofica e letteraria – ma direi che il testo che più rappresenta questo suo aspetto è il romanzo epistolare Giulia o la Nuova Eloisa, che fu tra l’altro un vero e proprio best seller per l’epoca.

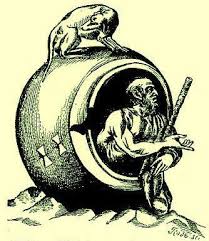

Al di là della vicenda (abbastanza noiosa) ci viene descritta una comunità che nella mentalità di Rousseau assume caratteristiche archetipiche: quello di Clarens è un vero e proprio modello insulare di convivenza e di risoluzione delle controversie umane. A metà strada tra il naturalismo sauvage e il familismo patriarcale, Rousseau pare qui alludere al sogno di una convivenza fuori del tempo, autarchica, più Gemeinschaft (comunità, appunto) che Gesellschaft (società atomizzata), un idillio più che un progetto politico, una presa di distanza dalle affollate ed insensate capitali per immergersi nella ciclicità della vita rurale. Proprio per questo occorre un rigido ordine gerarchico: ruoli, riti sociali, differenza di genere, apologia del lavoro – tutto comporta una quotidianità pacificata, ed una tonalità reazionaria talvolta imbarazzante.

Nel mezzo di questo quadretto idilliaco, emerge la figura centrale del giardino – metafora importantissima nel pensiero roussoiano (Rousseau era tra l’altro grande esperto di botanica, e passò molto tempo ad erborizzare) – un giardino che viene qui definito “verziere metamorfosato“: un luogo cioè dove “la mano del giardiniere non si vede”, dove natura e arte convergono in una spontaneità apparente e però priva di ogni linearità, simmetria o meccanicità, e che dunque pare essersi fatto da sé. E dove la traccia umana è un’assenza-presenza, con-fusa e non prevaricante, più cura di quanto non sia fatica (si veda la Lettera XI della parte 4).

Su questo tema, Rousseau e il suo antagonista (e ben più metropolitano) Voltaire sembrano trovarsi, almeno per una volta, allineati: l’insegnamento finale che Candido trae dalle sue peripezie potrebbe ben costituire il motto di Clarens: “ma noi bisogna che lavoriamo il nostro orto”.

Eppure tutto questo florilegio di apparenti luoghi reazionari non deve ingannare: come rilevato da Marx nel 18 brumaio di Luigi Bonaparte, il retrovolgimento del pensiero storico e la rievocazione degli “spiriti del passato” sono spesso funzionali alle lotte e alle rivoluzioni del presente e, ancor più, del futuro. Nel caso di Rousseau, ad esempio, la spettralità di antichi o selvaggi amerindi, di “piccole patrie” o ameni giardini – insomma il ben noto mito dell’età dell’oro – non necessariamente chiudono, ma possono senz’altro aprire nuovi scenari e nuove prospettive – tanto più se sono reazioni alle magnifiche sorti e progressive che portano con sé grandi patrie e grandi macchine, gigantismo, progresso e lumi, e che marciano spediti (non sempre a loro insaputa) verso Auschwitz o Hiroshima o l’allegra distruzione dell’ecosistema – e di ogni Eden reale, possibile od immaginario. Costruzioni folli che un Diderot quantomai antimilitarista denunciava, per l’enorme distruttività che il loro inevitabile ergersi l’una contro l’altra comporta; e i cui cittadini Rousseau dipinge nella Nuova Eloisa come “macchine che non pensano, e che si fanno pensare meccanicamente”.

La reazione roussoiana, la critica diderottiana al gigantismo e lo stesso pessimismo volterriano (si veda ad esempio la sua filosofia della storia), ci restituiscono un’immagine dell’illuminismo francese più sfaccettata e ben poco riducibile alla vulgata progressista e ottimista. È stata semmai la borghesia in ascesa a far propria quella lettura e ad assumerla al servizio dell’ideologia produttivista che regna ormai sovrana sul pianeta, e che anzi è penetrata anche nelle società e culture più riluttanti. Il mito della crescita, dell’espansione, dell’aumento del Pil non pare perdere colpi, nonostante la cosiddetta “crisi” (che è poi insieme ciclica e necessaria alle dinamiche capitalistiche) o i dubbi crescenti sia in termini ecosistemici che etici. La dicotomia città/campagna – che è poi quella natura/cultura, ragione/passione, civiltà/sauvagerie, centro/periferia, pur con tutte le varianti e complicazioni del caso – ha assunto dimensioni globali, e attraversa gli stessi individui, attratti fatalmente dall’incantatio capitalistica e dalla stregoneria delle merci, e però sempre più spesso afferrati alla gola dal freudiano disagio della civiltà.

Detto questo, chi mai vorrebbe più vivere intrappolato in una misera ciclicità rurale e in una miserrima condizione servile, magari con il muso ad altezza di zolla da mattina a sera? (Molto meglio avere gli occhi e il cervello ficcati in una scatola luminosa, da mattina a sera!). Certo che se l’alternativa è un nauseabondo e infernale slum dove a milioni ci si ammassa ed arrabatta! (magari inzuppando la terra, secondo il fine linguaggio dell’Oriana Fallaci furiosa dell’ultimo periodo). E pure uno slum di lusso, ordinato e ben organizzato, non sembra essere una soluzione. Insomma, tra la reazione e il progresso dei lumi – tra resserrer e conqueter – ci dovrà pur essere una mediazione. E non è detto che la medietà debba per forza presentarsi come noiosa e al ribasso: basterebbe pensarla invece come il vertice di un triangolo che abbandona i suoi estremi stremati per innalzarsi verso una vetta ancora impensata…

***

Nota: l’avvicinamento della figura di Rousseau a quella di Pasolini, e di entrambi alla battaglia in Val di Susa, è un puro pretesto per insinuare il dubbio che le categorie di progresso o conservazione (così come reazione e rivoluzione) devono ogni volta essere messe in discussione (guardandosi anche dai rischi del conformismo o dell’omologazione): solo un cretino (o un governo tecnico) possono pensare che la risoluzione dei drammi del nostro tempo sia perseguibile attraverso le vecchie (esse sì) categorie di espansione, crescita o sviluppo, affidandone magari le sorti a quel cretino al cubo che è la logica mercantile.

D’altro canto non è nemmeno ben chiaro che cosa possa essere oggi uno sbocco rivoluzionario della crisi: nebbia fitta all’orizzonte, mentre il Titanic avanza…

Post molto interessante.

“Commencez par resserrer vos limites“ .. comincia stringendo i tuoi limiti …

Ok, comincio stringendo i miei limiti.

Nelle attuali condizioni è inevitabile cominciare a muoversi verso scelte etiche che contemplino sia la diminuzione dei consumi, sia un consumo “migliore”, partendo in primo luogo da se stessi. È vero che sono scelte etiche che vorremmo vedere realizzarsi anche dall’alto, ma se questo non accade ancora, è ancor più necessario partire da sé. Autolimitarsi, insomma, anche per prepararsi ad un futuro che di certo non si prospetta roseo.

Poi non è detto che i cambiamenti debbano essere sempre negativi. Faccio un esempio: un mio amico da quando va al lavoro in autobus (causa aumento prezzi della benzina), approfitta del tempo (30 minuti andata e 30 al ritorno) per leggere, e da gennaio ha già letto due libri. Mentre se fosse andato in auto, sarebbe stato tutto tempo perso. Il problema è allora riuscire a cambiare, ma in meglio.

C’è una parola che ho sentito qualche sera fa: resilienza. Il dizionario mi dice significa “capacità di resistere agli urti senza spezzarsi”, o reagire alle contrarietà in modo creativo, che non va confusa con la parola “flessibilità”, soprattutto quando è una flessibilità che viene imposta. Quindi, approfittare della “crisi” per pensare un modo di vivere alternativo, eliminando le cose inutili e superflue, e viaggiare un pochino più leggeri, per cominciare.

Chiaro poi che ci devono essere anche dei limiti al limitare. Ma il problema penso che stia da dove provengono i limiti: se sono io a sceglier di darmi dei limiti, o se mi vengono imposti per aleatori motivi di interesse del capitale. Perché allora no, non ci siamo.